Arbres, matière et énergie (cycle 3)

Type de ressources

Contributeur(s)

Thème(s) Scientifique(s) 1er degré

Thème(s) pédagogique(s) 1er degré

Nombre d'activités

Crédits

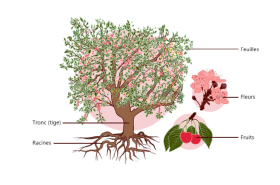

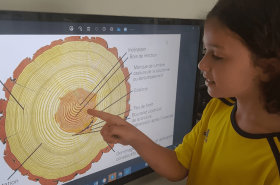

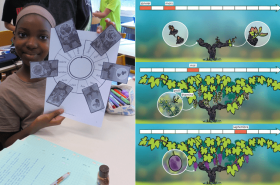

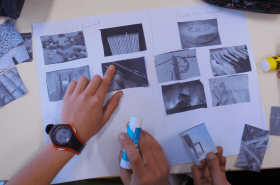

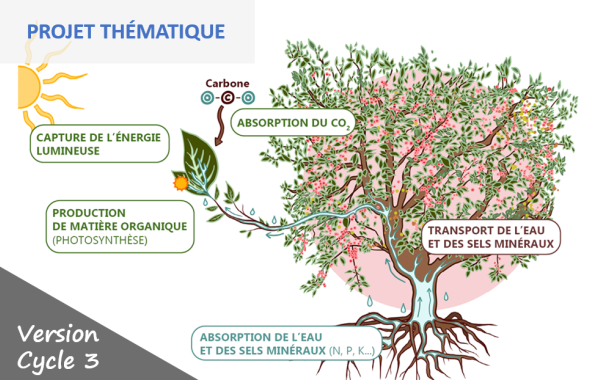

Les arbres sont des êtres vivants qui fascinent. Ils jouent un rôle clé dans les écosystèmes. Ils rendent de nombreux services à nos sociétés. Le bois, notamment, est un matériau et une forme d’énergie renouvelables dans certaines conditions. Il représente ainsi une alternative aux énergies fossiles, polluantes et limitées. Le projet « Arbres, matière et énergie (cycle 3) » permet aux élèves de comprendre les liens entre la biodiversité et la gestion des ressources naturelles indispensables à nos sociétés.

Une sélection de ressources pour enseigner chaque notion scientifique aux programmes scolaires du BO !

Découvrez L@map, la plateforme de formation en ligne pour les professeurs du premier degré et du collège.