La biodiversité, un enjeu majeur

Les dernières décennies ont été marquées par l’apparition de nombreux défis démographiques, économiques et environnementaux : augmentation de la population mondiale, épuisement des ressources naturelles, changement climatique, réduction de la biodiversité. Autant d’enjeux nous imposant de revoir notre conception de la nature et de la place de l’Homme en son sein. Alors que nous vivons quotidiennement par elle et au milieu de sa variété, la modifiant en même temps que nos habitats, notre connaissance de la biodiversité est encore bien mince. Qu’appelle-t-on biodiversité ? D’où vient-elle ? Quelle est son étendue sur Terre ? Quelle est la place de l’Homme dans la biodiversité et que peut-il faire pour minimiser son impact ? Ces questions sont cruciales, à une époque où, pour citer Jacques Weber, économiste, biologiste et anthropologue, « nos générations sont les premières à avoir conscience de leur impact sur la nature et les dernières à avoir encore la possibilité de renverser la donne ».

Dans ce sens, l’éducation à la biodiversité, dès l’école primaire, est un enjeu majeur. L’enfant, mais aussi le futur citoyen qu’il est, ne comprendra réellement la nécessité de protéger la biodiversité que s’il développe une approche rationnelle. C’est-à-dire s’il comprend que l’Homme fait partie de la nature et que ses activités doivent certes prendre en compte les besoins de l’humanité, mais sans pour autant épuiser les écosystèmes qui doivent être préservés pour les générations futures d’êtres vivants, quels qu’ils soient.

L’éducation au développement durable : une priorité

La question de la préservation de la biodiversité est intimement liée à celle du développement durable. Depuis 2004 et la Charte de l’environnement, l’Éducation nationale a fait de l’éducation au développement durable (EDD) une priorité, et ce dès l’école primaire. Inscrite dans notre Constitution depuis 2005, cette charte consacre la place des questions environnementales, et en particulier de « l’éducation et la formation à l’environnement » (art.8), dans les grands principes de la République française. Il s’agit de sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement dans leurs gestes quotidiens, de les responsabiliser dans leur manière d’agir et de consommer, et de leur faire prendre conscience de leur rôle de citoyen.

L’école primaire : un contexte favorable

L’école primaire offre un contexte particulièrement favorable à l’étude de la biodiversité. Cette thématique fait appel aux sciences du vivant mais aussi à la géographie, aux mathématiques, à l’instruction civique… La polyvalence du maître est un atout précieux lorsqu’il s’agit de prendre en compte toutes les dimensions – écologiques, sociales ou économiques – du problème. Les programmes de l’école primaire et le socle commun de connaissances et compétences font d’ailleurs une large place à l’étude de cette thématique dans les différentes disciplines et encouragent une approche transversale.

Des outils pour l'enseignant et l'élève

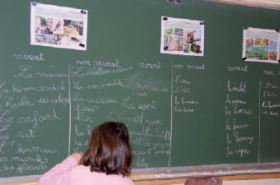

Le projet « A l'école de la biodiversité » s’articule autour d'un guide pédagogique publié sous forme d'un hors-série La Classe dont les contenus sont disponible gratuitement en ligne ci-dessous. Il a été rédigé par Gabrielle Zimmermann et Didier Pol, et a fait l'objet d'une relecture par des scientifiques et pédagogues, ainsi que d'une vaste campagne de tests en classe.

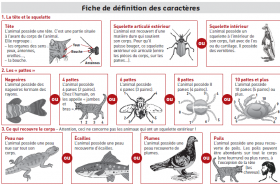

- 12 séquences (17 activités en tout, d’une durée moyenne d’une heure) à consulter et télécharger à partir des liens ci-dessous. Chacune est accompagnée de fiches documentaires pour les élèves.

- Des éclairages pédagogiques et scientifiques pour l’enseignant (voir ci-dessus)

- Des animations multimédia (voir ci-dessus)

- Une bibliographie

- Un protocole d'évaluation au format pdf ou word

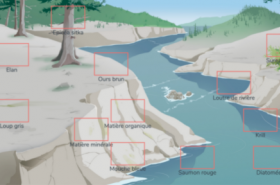

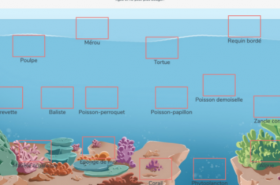

Partie 1 : Qu'est-ce que la biodiversité ?

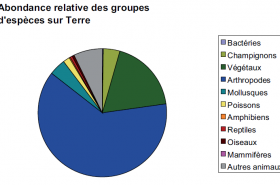

Partie 2 : Quelle est l'étendue de la biodiversité ?

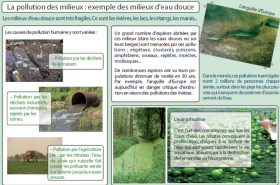

Partie 3 : L'Homme dans la biodiversité

Tous droits réservés ©Martin Media