La mémoire

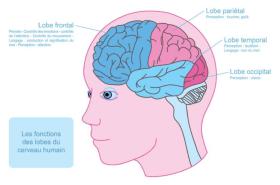

La mémoire est un système, ou mieux un ensemble de systèmes qui permet de conserver des informations pour l’avenir. La mémoire est donc au final projetée vers le futur, et son but est de rendre disponibles au moment opportun des informations potentiellement utiles. À ce titre, la mémoire peut être considérée comme faisant partie du processus d’apprentissage, lequel se déroule ainsi en trois étapes : encodage, stockage et récupération.

La mémoire à court terme ou de travail conserve pendant quelques dizaines de secondes un petit nombre d’informations : il s’agit d’un système de traitement et de manipulation temporaires de l’information. Faire un calcul mental ressort de la mémoire de travail.

La mémoire à court terme est un pivot entre l’enregistrement et la restitution des informations. Une information arrive dans la mémoire à court terme, chasse la précédente qui est soit oubliée, soit dirigée vers la mémoire à long terme où elle est stockée.

Pour en savoir plus sur ces fonctions essentielles à l’apprentissage, nous vous proposons ici:

- une courte note sur la mémoire

- une interview scientifique à Valérie CAMOS (professeur de psychologie du développement à l’Université de Fribourg), pour mieux comprendre la mémoire à court terme de travail

- un approfondissement scientifique et pédagogique sur la récupération en mémoire et son rôle dans l’apprentissage scolaire (relecture par Franck RAMUS, directeur de recherches au CNRS, Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Département d'Études Cognitives, ENS Paris, membre du Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale)

- une interview scientifique à André TRICOT (professeur de psychologie à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, EPSYLON Lab) concernant la charge cognitive, sa relation à la mémoire de travail et son rôle dans l’apprentissage

Nous vous proposons également des textes de scientifiques qui illustrent les relations entre mémoire individuelle, mémoire collective, mémorisation et apprentissage.

- La nécessaire intrication entre mémoire individuelle et collective (Francis EUSTACHE, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études (EPHE) et directeur de l’unité INSERM-EPHE-UNICAEN U1077« Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine »)

- Comment avoir des connaissances nous aide ? (traduction d’un texte écrit par le psychologue américain Daniel T. Willingham : How knowledge helps. Ask the cognitive scientist, American Educator, Printemps 2006

- Pourquoi on aime les histoires ? (traduction d’un texte écrit par le psychologue américain Daniel T. Willingham : The privileged status of stories. Ask the cognitive scientist, American Educator, 2004).