La perception en bref

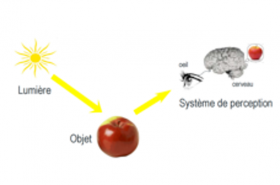

Capter des informations dans notre environnement et agir en adaptant nos comportements à celui-ci fait intervenir nos organes sensoriels, véritables intermédiaires entre le monde extérieur et notre organisme. La perception, en permanence multisensorielle, met en jeu des milliards de neurones qui interprètent les informations captées et transduites par les organes sensoriels, les intègrent en fonction de nos expériences et nous donnent une interprétation du monde. Notre cognition est alimentée par les informations apportées par les différents systèmes sensoriels.

Détecter des signaux, les amplifier, les transformer en message nerveux

Prenons le cas de l’audition, soit le couple oreille-cerveau.

Les vibrations sonores arrivant à la partie externe de l’oreille sont conduites par le conduit auditif au tympan. Le tympan amplifie les vibrations qui se transmettent alors aux trois osselets de l’oreille moyenne. Ceux-ci transmettent à leur tour les vibrations à la cochlée dans l’oreille interne (le vestibule, organe sensoriel de l’équilibre, est aussi dans l’oreille interne). La cochlée est faite d’un tube osseux enroulé en escargot. Elle est tapissée de cellules cochléaires ciliées baignant dans un liquide. Lorsqu’un son fait vibrer la membrane tympanique, une onde mécanique se propage dans ce liquide, les cils s’agitent et ceci déclenche une cascade de modifications dans les cellules cochléaires aboutissant à la transformation (ou transduction) du signal sonore en signal électrique : un message nerveux est créé et il sera transporté au cerveau par le nerf auditif.

Ainsi, l’oreille a assuré les trois étapes communes à toute modalité sensorielle : la détection d’un signal, son amplification, sa transduction en message nerveux. Nos capteurs sensoriels reçoivent des signaux de différentes sources et de différents types.

Les cônes et les bâtonnets de la rétine de l’œil portent des photorécepteurs qui répondent aux ondes électromagnétiques.

L’olfaction et la gustation reposent sur des chimiorécepteurs qui répondent à des signaux chimiques.

La peau, organe du toucher, est pourvue de capteurs spécifiques réagissant aux pressions, ou aux vibrations, ou aux températures, ou encore à des signaux douloureux.

Les caractéristiques de nos organes sensoriels conditionnent ce que nous pouvons capter.

Notre œil ne détecte que les longueurs d’onde comprises entre 0.4 et 0,8 μm environ. Notre oreille ne détecte que les fréquences comprises entre 16 hertz et 20 000 hertz. C’est dire que certains phénomènes du monde qui nous entoure nous échappent complètement (sans outillage technologique). Des animaux possèdent des sens que nous n’avons pas (écholocation, perception du champ magnétique…). Chaque espèce animale a des caractéristiques sensorielles qui lui sont propres et perçoit donc le monde différemment des autres espèces.

Que fait le cerveau des informations sensorielles qui lui sont transmises ?

Notre perception ne se limite pas à enregistrer des états physiques, chimiques ou mécaniques : sans que nous en ayons conscience, en quelques millisecondes, notre cerveau analyse les informations sensorielles et en donne une interprétation cohérente que nous appelons, couleurs, sons, odeurs.

Dans le cas de la vision par exemple, le cerveau doit résoudre des problèmes tels que identifier un même objet qui se présente sous différents points de vue ou partiellement caché ou en mouvement ou à des distances différentes ; repérer une même couleur dans des conditions différentes d’éclairage ou la présence d’autres objets colorés dans son voisinage ; calibrer les informations provenant de chacun des deux yeux, intégrer les informations visuelles et auditives d’une scène, … De façon très schématique, les signaux nerveux qui partent de la rétine arrivent à l’aire visuelle primaire dans le cortex occipital (à l’arrière du cerveau), de là ils se propagent selon une certaine hiérarchie à d’autres circuits de neurones jusqu’au cortex frontal. Des groupes de millions de neurones spécialisés communiquent de façon incessante et massive entre eux pour traiter, en parallèle et de façon synchrone, les paramètres élémentaires d’un objet – forme, couleur, contraste, orientation dans l’espace, mouvement. Le cerveau « visuel » n’utilise pas les mêmes réseaux de neurones selon que l’on est devant des objets inanimés, des animaux ou des visages humains…

L’audition recrute un ensemble de zones cérébrales, cortex auditif dans le lobe temporal, systèmes sensoriels de la vision et du toucher, aires frontales, structures cérébrales de l’émotion… L’audition humaine a l’extraordinaire aptitude de démêler les ondes sonores de la parole et de donner du sens à l’expression de signaux acoustiques.

Par ailleurs, les circuits sensoriels sont interconnectés. Nous avons tous fait l’expérience que dans une foule bruyante, nous entendons mieux un interlocuteur si nous le voyons ; et aussi que l’odorat est fortement associé au sens du goût. Les technologies d’imagerie cérébrale apportent les preuves de ces interactions.

Afin d’attribuer une signification à l’objet ou à la scène perçus, le cerveau confronte ce que nous percevons à ce que nous avons en mémoire, à nos capacités de raisonnement, de déduction, à nos attentes, à notre état émotionnel… Ainsi, une image, un son, un goût, ou un parfum est à l’origine d’interprétations qui diffèrent pour chacun d’entre nous.

« La perception est une construction »

Notre cerveau est en relation continue avec tous nos sens pour recueillir des informations jusqu’à ce qu’il ait accumulé suffisamment d’indices pour décider de ce qu’il voit ou entend. Pendant la perception, le cerveau réalise une quantité considérable d’opérations en quelques millisecondes, et cela sans que nous en ayons conscience. Il construit notre perception.

La plupart du temps, l’interprétation globale que notre cerveau nous donne du monde est suffisamment correcte pour nous permettre, de façon quasi immédiate, non seulement d’avoir une représentation pertinente de notre environnement mais aussi d’engager telle ou telle action avec efficacité. Nous avons en général confiance dans ce nous percevons du monde environnant. Cette confiance est le résultat de millions d’années d’évolution, pendant lesquelles les sens ont assuré survie (analyser de façon très rapide et sûre si l’on est en face d’un prédateur ou d’une proie) et adaptation.

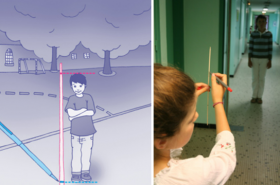

Cependant, parfois, et indépendamment du fonctionnement correct des organes sensoriels, ce que nous percevons ne reflète pas ce qui est physiquement présent dans le monde environnant : une insuffisance d’informations peut être la source d’illusions. Les illusions sont très utiles aux scientifiques pour mettre en évidence des mécanismes par lesquels le cerveau analyse et interprète les informations.

La perception sensorielle du bébé

Dès avant sa naissance, le bébé a des compétences perceptives, mais la maturation de chaque système sensoriel se fait à des dates et à des vitesses différentes.

Les informations olfactives sont perçues par le fœtus, et le nouveau-né est capable de différencier deux odeurs et de les mémoriser.

Le système auditif est lui aussi actif avant la naissance : le nouveau-né est capable de discriminer la voix de sa mère d’autres voix.

Le système visuel s’active principalement après la naissance, de façon différente selon les circuits neuronaux. Le nouveau-né de quelques jours préfère regarder les objets en mouvement, et il est particulièrement sensible aux mouvements produits par les êtres humains. Il est également plus attiré par les visages humains que par des objets. Vers l’âge de 4-5 mois, la coordination vision-préhension se met en place, etc. C’est dire que peu à peu le bébé donne un sens à son environnement et adapte son comportement.

Nos organes sensoriels sont performants, mais fragiles. La perte ou la diminution fonctionnelle de l’un ou l’autre affecte notre vie quotidienne, notre autonomie, notre communication avec nos semblables. Or, les structures sensorielles ne se régénèrent pas ; une fois détruites, elles sont perdues. Il nous revient de les protéger autant que possible, même si des technologies existent actuellement pour pallier certains déficits.

Mise en situation pour réfléchir à la perception et à ses illusions

Une illusion de couleurs

Nous vous proposons un défi qui vous permettra de mieux saisir le rôle du contexte dans la perception, et d’ici de mieux comprendre certains aspects de notre fonctionnement cérébral.

Pour relever ce défi vous n’avez besoin de rien d’autre que ce support de présentation.

Suivez les instructions, observez, manipulez et vous découvrirez certains aspects de notre fonctionnement cérébral, notamment en lien avec la perception.

La perception n’est pas, comme vous en ferez l’expérience, une simple reproduction de la réalité, une « photo ». Dans la perception, notre cerveau intègre de nombreuses informations, complète celles manquantes, et produit ainsi une interprétation qui a du sens pour lui. Cette interprétation est la plupart du temps « universelle » – elle n’est pas propre à un individu mais à tous les individus au moins de la même espèce qui partagent un passé commun.

Notre cerveau est un organe ancien et riche d’histoire. Cette histoire l’a façonné de manière telle qu’il a inscrites dans sa structure des « instructions » (dictées par les vicissitudes de son évolution) qui l’amènent à donner une interprétation plutôt qu’une autre.

Cet organe fascinant – encore mystérieux sous plusieurs aspects – se révèle alors dans nos petites « erreurs » de perception, dans nos illusions, et dans d’autres phénomènes bien exploités par les artistes qui nous amènent à voir, entendre, percevoir de façon inédite ou inattendue.

Pour aller plus loin

Sur le web, à écouter

Sur vos étagères

- Naccache, L. & Naccache, K. Parlez-vous cerveau ? (2018) Éd. Odile Jacob

- Christopher Chabris, Ch. & Simons, D. (2015) Le Gorille Invisible – Quand nos intuitions nous jouent des tours. Éd. Le Pommier

- Delorme A. & Flückiger M. (2003) Perception et réalité – Une introduction à la psychologie des perceptions. Éd. De Boeck