Qui sont les grands singes ?

Il existe 7 espèces d'Hominidés dans le monde, scientifiquement synonymes de "Grands singes" :

- le bonobo, Pan paniscus, vivant uniquement en République Démocratique du Congo ;

- le chimpanzé, Pan troglodytes, présent dans 21 pays d’Afrique sub-saharienne d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Est ;

- le gorille avec deux espèces : le gorille de l’Ouest, Gorilla gorilla, réparti sur 7 pays d’Afrique centrale et le gorille de l’Est, Gorilla beringuei, réparti sur 3 pays d’Afrique de l’Est ;

- l’homme, Homo sapiens, présent partout sur la planète ;

- l’orang outan, présent en Asie dans l’archipel indonésien avec deux espèces : l’orang outan de Bornéo, Pongo pygmaeus, et l’orang outan de Sumatra, Pongo abelli.

Concernant les deux espèces de gorilles et les deux espèces d’orangs outans, certains scientifiques considèrent qu’il s’agit bien d’espèces distinctes, c’est-à-dire ne pouvant avoir de descendance commune. Pour les généticiens et systématiciens, il n’y aurait au contraire qu’une espèce de gorille et une espèce d’orang-outan car si l’interfécondité entre les populations n’existe pas dans la nature à cause de leurs séparations géographiques, elle reste théoriquement possible en raison du faible écart génétique existant entre les gorilles de l’Ouest et de l’Est d’une part et entre les orangs outans de Sumatra et de Bornéo d’autre part.

Pour simplifier, nous parlerons dans ce document des gorilles toutes espèces confondues et nous ferons de même pour les orangs outans.

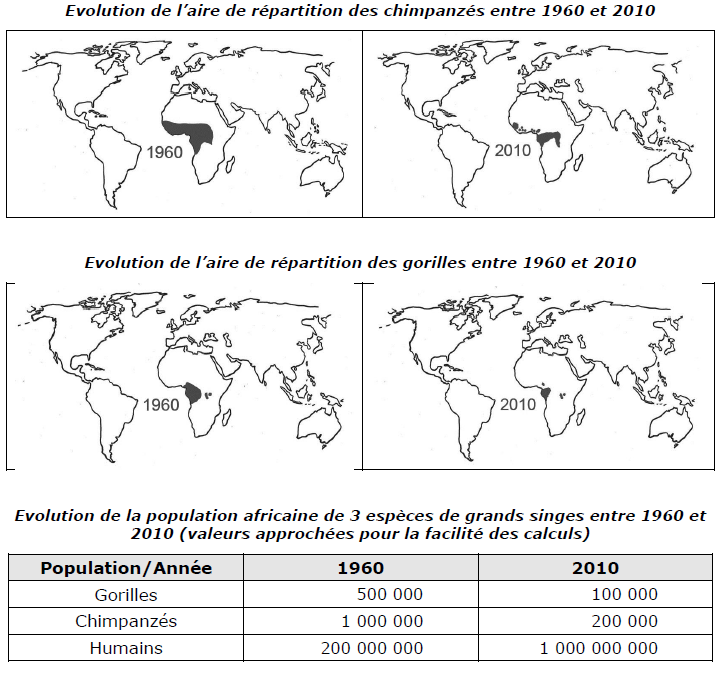

Aire de répartition, habitat et dynamique des populations

L’aire de répartition d’une espèce est la zone géographique où cette espèce est présente. Elle peut être continue ou disjointe (cas fréquent chez les espèces migratrices comme de nombreux oiseaux). Il s’agit donc de l’ensemble des territoires présentant les conditions environnementales nécessaires à la vie et au développement de l’espèce qui y trouve ainsi son habitat. L’habitat est le milieu de vie d’une espèce, sa préférence écologique. En Afrique, l’habitat des chimpanzés, des bonobos et des gorilles est la forêt tropicale.

La dynamique de population s'intéresse au développement numérique de l’espèce. Au sein de la famille des Hominidés, la majorité des espèces est menacée d’extinction alors qu’une seule est en très forte expansion : l’Homme. Le constat est réel : en Afrique, les populations de gorilles, chimpanzés et bonobos disparaissent pendant que la population humaine augmente. Il est prévu une population de 1,3 milliards d’humains en Afrique en 2020.

Note : les chiffres présentés sont issus d'extrapolations.

Les causes de la disparition des grands singes

3 grandes menaces sont à l’origine de la disparition des grands singes non-humains.

1. La disparition de l’habitatComme le montrent les cartes, la surface des forêts sur la planète a considérablement diminué en 8000 ans. 8 700 000 hectares de forêt ont encore été détruits en 2010. La perte de l’habitat forestier est liée à l’utilisation que l’homme en fait :

En 50 ans, 30 pays ont perdu l’ensemble de leur forêt tropicale et chaque année en Afrique, 4 000 000 d’hectares de forêts disparaissent. La perte du couvert forestier est également accentuée par des phénomènes plus complexes comme le réchauffement climatique ou l’avancée des déserts. Pour exemple, en 2010, 11 600 000 hectares ont subi la désertification. |

|

2. Le braconnage

Le braconnage est la chasse illégale. Les chimpanzés, bonobos, gorilles et orangs outans sont intégralement protégés par la CITES (Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d’extinction) qui répertorie au niveau mondial les espèces en danger selon différentes catégories, ou annexes. Les grands singes non-humains sont classés dans une même annexe, la plus restrictive, qui comprend les espèces rares ou en voie d’extinction et qui stipule que toute circulation ou commerce international de ces espèces est strictement interdit. Ces lois sont internationales et concernent tous les pays. Chaque pays peut définir ses propres lois pour protéger les animaux à l’intérieur de son territoire, qui s’appliquent en plus des lois internationales.

3. Les maladies

Certaines maladies ont participé au déclin des grands singes. La fièvre hémorragique provoquée par le virus Ebola aurait causé la mort de près de 90% des populations de gorilles dans certaines zones du nord du Gabon dans les années 2000. Les gorilles et les chimpanzés sont très proches de l’Homme (Homme et chimpanzé partageraient plus de 98% de matériel génétique) et par conséquent, la probabilité de transmission de maladie d’une espèce à l’autre est très élevée.

Les conséquences de la disparition des grands singes

Les gorilles et les chimpanzés ont un rôle primordial de jardinier dans la forêt. Ils participent à la régénération de la forêt car les graines des fruits qu’ils ingèrent se retrouvent dans leurs excréments. Présentes dans un fumier constituant un engrais naturel efficace, ces graines peuvent donner naissance à un nouvel arbre.

Les gorilles et chimpanzés :

- vivent longtemps (50 ans)

- se déplacent beaucoup (20 kilomètres par jour pour les chimpanzés)

- sont capables d’avaler de grosses graines en entier donc de les disséminer dans leurs excréments, comme par exemple la cola pour le gorille

- ingèrent une grande quantité de graines.

Ce sont des disséminateurs efficaces : ils disséminent beaucoup de graines, pendant longtemps sur un grand territoire. La disparition des gorilles et des chimpanzés nuirait donc à tout l’écosystème dans lequel ils vivent. Ils ont besoin de la forêt pour vivre et la forêt a besoin d’eux pour conserver sa richesse et son équilibre : les gorilles et les chimpanzés aident les arbres de la forêt à se reproduire.

Que faire ?

Il est important de distinguer ici les mesures générales qui peuvent être prises au niveau national et les mesures individuelles que chacun peut mettre en oeuvre.

A l'échelle des états, les esures sont prises par les gouvernements, avec l’appui des ONG. Ce sont toutes les mesures qui contribuent au développement durable des ressources naturelles : exploitation raisonnée et durable des ressources avec étude d’impact et respect du milieu, respect des lois en vigueur, répression des délits, création et gestion efficace des aires protégées …

A l’échelle individuelle, pour les populations locales, il est important de :

- sensibiliser son entourage, parents et amis, à cette problématique : plus les gens comprendront le lien entre les jardiniers de la forêt et notre survie, moins ces espèces risqueront de disparaître.

- respecter les lois de son pays : ne plus tuer de gorilles et de chimpanzés pour les manger, ne plus en capturer pour les garder en captivité : pour attraper un seul chimpanzé ou un seul gorille, il faut tuer plusieurs membres du groupe (dont la mère en général) qui le protègent.

Pourquoi les protéger ?

Voilà une question qui soulève de nombreux débats. On peut évoquer des raisons liées à la préservation générale de la biodiversité (car tous les êtres vivants sont liés et la disparition d’un de ces êtres vivants aura de nombreuses répercussions sur tout son écosystème), des raisons socio-économiques, des raisons philosophiques et mêmes des motivations personnelles.

La préservation des milieux naturels et de la biodiversité est un enjeu majeur de notre époque. Les ressources naturelles et les services qu’elles rendent à l’Homme (air, eau potable, maintien des sols, aliments, médicaments, ressources exploitables) sont en effet indispensables à sa survie. L’Homme doit trouver un équilibre entre l’exploitation de la nature (à travers des activités agricoles, minières, forestières, de pêche, de chasse ...) et sa nécessaire conservation.

Cette biodiversité peut également permettre le développement d’un tourisme de vision de nature qui participe à l’amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Par ailleurs, ces grands singes sont nos plus proches parents. C’est un fait établi scientifiquement. D’un point de vue philosophique, est-il acceptable de tuer, de manger, de capturer et d’enfermer ses proches parents ? Cette souffrance est-elle admissible ? Est-il légitime de les faire disparaître en détruisant leur habitat ? Avons-nous ce droit ? Ont-ils eux-mêmes des droits ?

D’un point de vue personnel, on peut trouver que la nature est tout simplement belle et vouloir la préserver pour bénéficier de la qualité de ces paysages.

Protéger les grands singes non humains permet de protéger leur milieu de vie, la forêt tropicale, l’un des écosystèmes les plus riches de notre planète.

L’écologie est la science qui étudie les relations que les êtres vivants, animaux et végétaux, ont avec leur milieu de vie mais également entre individus ou populations d’individus d’une même espèce ou d’espèces différentes.

Un écosystème est constitué du milieu de vie (ou biotope) et de l’ensemble des êtres vivants qui le peuple (ou biocénose).

Par exemple, la forêt tropicale du bassin du Congo, qui recouvre la plus grande partie du territoire du Gabon, forme un vaste écosystème. Sa valeur écologique et patrimoniale est exceptionnelle. De nombreuses espèces végétales et animales qui le peuplent ne se trouvent que dans cet écosystème. L’okoumé et le bonobo sont deux exemples emblématiques : l’okoumé parce qu’il est la principale richesse exploitable de la forêt gabonaise, le bonobo parce qu’on ne le trouve qu’en République Démocratique du Congo et nulle part ailleurs sur la planète. C’est une espèce endémique.

Un écosystème est également défini par son échelle, régionale ou locale. On trouve à l’intérieur de l’écosystème « forêt tropicale » de la région Afrique centrale des écosystèmes de taille plus réduite.

Par exemple, une mare avec l’eau qu’elle contient, les sols où s’enracinent les plantes terrestres et aquatiques, les oiseaux, insectes, serpents et crocodiles qui y vivent est un écosystème local contenu à l’intérieur d’un écosystème régional.

Au sein d’un écosystème, les espèces ont des relations entre elles, notamment des relations alimentaires. Chaque espèce trouve dans l’écosystème sa nourriture, condition indispensable à sa survie.

Les chaînes alimentaires

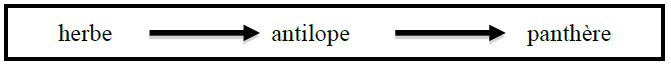

Sur l’illustration de la page suivante qui montre diverses espèces des forêts du bassin du Congo, on peut identifier facilement le prédateur de l’antilope : c’est la panthère.

La flèche représente ici la relation « mange » : la panthère mange l’antilope. Laissons cependant de côté le rôle actif de la panthère et le rôle passif de l’antilope pour nous intéresser à ce que devient la chair de l’antilope. Quand la panthère mange l’antilope, la matière « antilope » est transformée en matière « panthère » (le propre corps de la panthère) mais aussi en énergie qui permet au corps de la panthère de fonctionner. Il est donc plus conforme à la réalité de décrire la relation alimentaire entre la panthère et l’antilope en montrant le déplacement de la chair de l’antilope vers le corps de la panthère. La flèche représente la relation « est mangée par » :

D’autre part, l’antilope doit se déplacer pour trouver sa nourriture et échapper à ses prédateurs. Elle est, comme la panthère, constituée de la matière venant de sa nourriture : l’herbe qui lui fournit également de l’énergie. On voit ainsi l’origine de la matière « panthère ». C’est de la matière « herbe » transformée en matière « antilope » transformée à son tour en matière « panthère ».

Le transfert de matière et d’énergie d’un être vivant à d’autres êtres vivants constitue une chaîne alimentaire où le sens des flèches symbolise le sens de ce transfert.

Le réseau alimentaire

Dans l’écosystème « forêt tropicale », on trouve d’innombrables chaînes alimentaires. Par exemple :

Dans un écosystème, les chaînes alimentaires sont reliées entre elles. On voit ici qu’une espèce comme le chimpanzé peut être la proie de deux prédateurs différents et qu’il se nourrit lui-même d’aliments diversifiés. L’ensemble des chaînes alimentaires forme le réseau alimentaire.

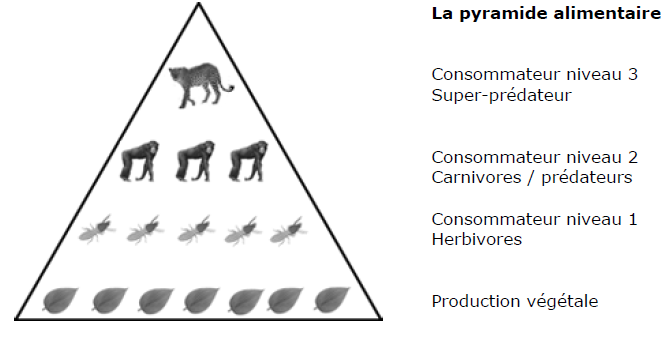

Les plantes vertes ou végétaux chlorophylliens nourrissent les animaux consommateurs de végétaux, les herbivores (ou phytophages) grâce à leurs feuilles, tiges, bourgeons, fruits, graines, racines ... Les herbivores nourrissent les carnivores (ou zoophages), consommateurs de la chair d’autres animaux.

La production végétale

Pour se développer, les végétaux doivent trouver dans le milieu des conditions favorables, eau, lumière et chaleur notamment. Les végétaux se nourrissent eux aussi mais ils le font de manière très différente des animaux. Ils sont capables de synthétiser la matière vivante, la matière organique, leur propre matière donc, à partir de gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2, d’eau H2O et de sels minéraux. Cette synthèse de la matière organique est réalisée dans les feuilles des plantes contenant la chlorophylle grâce à l’énergie lumineuse du soleil. C’est la photosynthèse.

![]()

Les végétaux absorbent le dioxyde de carbone CO2 disponible dans l’atmosphère, (ou dans l’eau dans le cas des plantes aquatiques) et l’eau H2O du sol pour fabriquer de la matière organique à base de carbone C, d’hydrogène H et d’oxygène O. Ils synthétisent de la matière organique CH2O et rejettent dans l’atmosphère le dioxygène O2.

Les végétaux ont donc un rôle majeur dans un écosystème : ils produisent la matière vivante qui sera utilisée ensuite par les animaux dans les chaînes alimentaires. Ils produisent également leur propre matière : ils sont autotrophes (du grec trophê = se nourrir, auto = soi-même). Les animaux en revanche ont besoin d’autres êtres vivants, végétaux ou animaux, pour se nourrir : ils sont hétérotrophes (hétéro = autre), dépendants, directement ou indirectement, des végétaux.

|

Le dioxyde de carbone CO2 provient de la respiration des animaux, de la décomposition de la matière organique ainsi que des combustions. Au premier rang de ces dernières, on trouve celles que nous produisons pour faire rouler nos voitures et satisfaire nos besoins domestiques et industriels.

L’illustration ci-contre montre la complémentarité de la respiration animale qui produit du CO2, avec l’absorption végétale de ce même CO2 qui permet de fabriquer la matière organique en fixant le carbone grâce à l’énergie solaire. La synthèse de la matière organique accumule de l’énergie tandis que sa combustion en libère. La production végétale dans la forêt provient essentiellement des arbres qui fabriquent du bois et des feuilles finissant par tomber sur le sol. Ce bois mort et ces feuilles sont consommés par de nombreux petits animaux de la microfaune des sols : mollusques, vers, insectes notamment ici les termites … qui servent à leur tour de nourriture au chimpanzé qui sera peut-être mangé par la panthère. Ces organismes présents dans le sol ont un rôle essentiel pour assimiler, digérer, décomposer, transformer la matière végétale. Ce sont les détritivores ou mangeurs de matière organique provenant d’organismes morts dont l’action est complétée par celle des décomposeurs (bactéries, champignons …). En milieu tropical, l’action des détritivores et des décomposeurs sur la matière organique est très rapide en raison des excellentes conditions offertes par l’abondance d’eau, de chaleur et de matière décomposable. Cela explique pourquoi les sols des forêts tropicales sont très pauvres en humus ou matière organique en cours de décomposition. La matière est très vite assimilée par les détritivores et transformée en sels minéraux, très rapidement absorbés à leur tour par les végétaux. Une des conséquences de la non-accumulation d’humus dans le sol des forêts tropicales est leur grande fragilité à l’érosion qui suit les déforestations brutales d’origine humaine. |

|

Equilibre et déséquilibre des écosystèmes

Dans un écosystème, il existe un équilibre entre les êtres vivants. Si les herbivores sont en nombre insuffisant, les populations de carnivores diminuent. Si par manque de prédateurs, les populations d’herbivores augmentent trop, elles font peser sur les végétaux une trop forte pression qui appauvrit l’écosystème. Les prédateurs carnivores ont donc un rôle important de régulation qui profite aux populations des proies. Cet équilibre se traduit en nombre d’individus et en biomasse (masse totale de matière vivante) par un nombre et une masse de proies supérieures au nombre et à la masse de prédateurs. Si le nombre de panthères est égal au nombre de chimpanzés, chaque panthère ne peut manger qu’une fois et va donc mourir de faim. C’est ce qui explique qu’au sommet de la pyramide alimentaire, les super-prédateurs comme la panthère sont très peu nombreux.

Toutes les chaînes alimentaires commencent par une espèce végétale : la biomasse de la production végétale d’un écosystème est ce qui détermine la biomasse des animaux qui l’utilisent pour se nourrir. La consommation animale est toujours limitée par la production végétale.

Chaque être vivant de l’écosystème est dépendant pour sa survie de la présence d’autres êtres vivants : c’est l’interdépendance des êtres vivants. Il n’y a pas que les relations alimentaires en jeu dans cette interdépendance même si celles-ci sont les plus fondamentales pour l’équilibre de l’écosystème.

Dans la forêt tropicale, la présence du couvert végétal très dense est indispensable à la plupart des espèces : les singes se déplacent et se protègent grâce aux arbres, les oiseaux y nichent, des lianes s’accrochent aux branches, certaines espèces de grenouilles pondent leurs oeufs dans le creux de feuilles qui retiennent l’eau, les prédateurs se dissimulent dans le feuillage et les proies se confondent avec celui-ci … Dans la forêt tropicale, la végétation est à la fois une partie majeure de l’ensemble des êtres vivants, la biocénose mais elle est aussi l’essentiel du milieu lui-même, le biotope.

Les déséquilibres de l’écosystème peuvent être d’origine naturelle : un incendie par exemple qui détruit le couvert végétal va faire se déplacer tout le réseau des consommateurs qui n’auront plus de nourriture disponible. Un autre exemple est celui d’une maladie qui affecte une espèce particulière. Le virus Ebola qui a décimé certaines populations de grands singes, dont les chimpanzés et les gorilles, a eu un impact indirect négatif sur les panthères qui ont eu moins de nourriture disponible et un impact positif sur les termites qui ont subi moins de prédation. La tendance au retour à l’équilibre est d’autant plus forte que l’écosystème est diversifié.

Dans les sociétés traditionnelles d’Afrique centrale, l’être humain a toujours été un consommateur des ressources de l’écosystème par ses activités de chasse, de pêche et de cueillette. Il fait partie intégrante de son écosystème et en respecte les équilibres. Dans la société moderne, l’accroissement important de la population et donc les pressions de plus en plus importantes sur les ressources naturelles créent des déséquilibres de plus en plus difficiles à supporter pour les écosystèmes. Au niveau des forêts tropicales, l’exploitation brutale et excessive des ressources par des techniques nouvelles comme le fusil pour la chasse ou la tronçonneuse pour la coupe du bois créent d’importants déséquilibres. Il revient donc aux humains de maîtriser leur impact sur la forêt tropicale pour la sauvegarder et continuer à profiter durablement des ressources qu’elle offre à tous les êtres vivants.

Les forêts tropicales sont extrêmement importantes à l’échelle planétaire. Non seulement on estime que près de 70% des espèces terrestres mondiales y vivent mais ces écosystèmes participent à la régulation du climat, sont nécessaires au cycle de l’eau, purifient l’air, préservent les sols de l’érosion.

En Afrique comme partout ailleurs dans le monde, la nature n’appartient pas aux hommes, ce sont les hommes qui appartiennent à la nature.