Les phases de la lune sont elles provoquées par l'ombre de la Terre ?

Non, les phases de la lune sont dues aux positions relatives de la Lune et du Soleil, elles n'ont donc rien à voir avec l'ombre de la Terre. Sur le dernier quartier, lorsque la lune est au trois quart pleine, l'ombre de la Terre ne pourrait pas avoir cette forme.

Les phases de la Lune

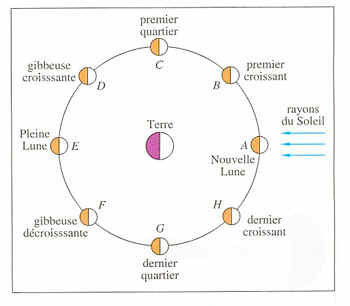

La Lune n'est pas lumineuse par elle-même: comme les planètes, elle diffuse la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Elle possède donc à chaque instant une face éclairée, tournée vers le Soleil, et une face obscure. C'est la position relative de l'observateur terrestre par rapport à la Lune et au Soleil qui provoque les phases (figure ci-dessous): l'observateur voit une partie plus ou moins grande de la face éclairée. Quand la Lune tourne vers la Terre sa face obscure, c'est la Nouvelle Lune, invisible; quand elle tourne vers la Terre sa face éclairée, c'est la Pleine Lune. Entre la Nouvelle Lune et la Pleine Lune, la Lune croît, passant du croissant au demi-disque, appelé premier quartier, puis à la phase gibbeuse, où plus de la moitié du disque est éclairée. Après la Pleine Lune, elle décroît, passant des phases gibbeuses au dernier quartier et à des phases de croissant.

Le cycle des phases, ou lunaison, est de 29,5 jours. La Terre décrit son orbite autour du Soleil en un an ; la Lune l'accompagne, tout en tournant autour de la Terre en 27,3 jours, période que l'on appelle le mois lunaire sidéral. La lunaison est différente de la période sidérale parce que, au bout d'une rotation de la Lune par rapport à la Terre, la Terre s'est déplacée par rapport au Soleil; ou, ce qui revient au même, le Soleil s'est déplacé, dans son mouvement apparent, par rapport à la Terre : en 27,3 jours, il a décrit une fraction de 360' égale à 27,3/365,25 soit 29'. À raison de 27,3 jours pour effectuer un tour de 360' autour de la Terre, donc de 360/27,3 = 13,2° par jour, il faut donc à la Lune 29/ 13,2 = 2,2 jours pour parcourir les 29' qui vont la ramener dans la même phase pour l'observateur terrestre : la période des phases est donc bien de 27,3 2,2 = 29,5 jours.

Les phases de la Lune sont dues à l'orientation relative des trois astres: Soleil, Lune et Terre.

Les heures de lever et de coucher de la Lune

La Lune se déplaçant par rapport au Soleil pour l'observateur terrestre, elle est visible tantôt le jour et tantôt la nuit, contrairement à l'idée préconçue et fausse selon laquelle « la Lune est visible la nuit et le Soleil le jour ».

C'est un exercice simple et intéressant que de conduire des observations de la Lune tout au long d'une lunaison (ou de plusieurs, si les conditions météorologiques sont défavorables), La Nouvelle Lune étant située dans la direction du Soleil, elle se lève avec lui et se couche avec lui: elle est donc au-dessus de l'horizon, mais inobservable, pendant le jour; le mince croissant qui lui fait suite est légèrement décalé par rapport au Soleil, et il faudra donc le rechercher, deux ou trois jours après la date de la Nouvelle Lune indiquée dans le calendrier des postes, de jour. On pourra observer alors la lumière cendrée: la partie obscure de la Lune n'est pas totalement obscure, parce que la Pleine Terre l'éclaire, créant sur la Lune un « clair de Terre » , analogue à nos clairs de Lune terrestres au voisinage de la Pleine Lune. En effet, à la Nouvelle Lune, le Soleil, la Lune et la Terre sont à peu près alignés, dans cet ordre ; la Lune tourne vers la Terre sa face obscure, mais la Terre tourne vers la Lune sa face éclairée, et se trouve bien alors en phase pleine pour la Lune.

De jour en jour la Lune s'écarte du Soleil: elle se lève de plus en plus tard. Au premier quartier, sa direction est perpendiculaire à celle du Soleil, et son lever s'effectue aux alentours de midi; elle culmine au moment où le Soleil se couche et se couche elle-même vers minuit.

Les saisons sont elles dues à la variation de la distance Terre-Soleil ?

Non, les saisons ne sont pas dues à la distance Terre-Soleil. Cette variation est négligeable, de plus elle n'expliquerait pas l'inversion des saisons entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud. En fait, ce phénomène est dû à l'inclinaison l'axe de rotation de la Terre. Pendant sa révolution autour du Soleil, la Terre présente alternativement l'hémisphère Nord, ou l'hémisphère Sud vers le Soleil (voir les saisons)

Les queues des comètes sont elles dans le sens opposé de celui de propagation ?

Non, la queue d'une comète est toujours dirigée dans la direction opposée au Soleil, quelle que soit sa trajectoire. La "pression de radiation", souffle la matière constituant la tête de la comète vers l'extérieur. La direction de la queue d'une comète n'a donc rien à voir avec sa trajectoire.

Entre Mars et Jupiter se trouvent un grand nombre de petits corps rocheux et métalliques; les astéroïdes, qui partagent une large bande orbitale.

Il s'agit probablement de résidus du système solaire primitif qui n'ont pu s'agglomérer à cause de la perturbation gravitationnelle de Jupiter . Certains astéroïdes sont aussi issus de collisions. Ils font partie des éléments les plus primitifs du système solaire.

La masse totale des astéroïdes est estimée à moins de la moitié de celle de notre Lune. Ils sont des milliards et leur nombre est inversement proportionnel au CARRE de leur taille ; lorsque la taille diminue d'un facteur 10, leur nombre augmente d'un facteur 100.

Les astéroïdes sont tous différents de par leur taille, leur forme, leur couleur, leur période de rotation et surtout leur composition. Le plus grand d'entre eux est Cérès avec un diamètre supérieur à 900 km. Il existe environ 400 000 Astéroïdes (18000 ont été répertoriés) dont la taille dépasse le kilomètre et on en connaît 26 dont la taille est supérieure à 200km.

Les comètes

Une comète est un petit corps (environ 10 km) de forme irrégulière composée d'un mélange de poussière et de glace. Lorsqu'une comète se rapproche du Soleil, les éléments volatiles s'évaporent sous l'effet de l'augmentation de la température. Ils entraînent alors quelques particules solides et forment la queue de la comète. Cette queue de gaz et de poussière est d'autant plus spectaculaire que la comète est proche du Soleil.

La queue d'une comète est toujours dirigée dans la direction opposée au Soleil, par un phénomène appelé pression de radiation, qui souffle la matière de la tête de la comète vers l'extérieur. L'orientation de la queue d'une comète n'a donc rien à voir avec sa trajectoire.

L'étude des orbites des comètes (ellipses très excentriques) par Oort en 1950 lui permit de prédire qu'il existait à 50 000 UA du Soleil un immense réservoir de comètes, qui fut baptisé nuage de Oort en son honneur.

Et les étoiles filantes ?

Lorsque l'orbite de la Terre croise des débris (poussières) laissés par des comètes, on assiste à une pluie d'étoiles filantes. On observe alors les poussières devenir incandescentes et se consumer en entrant dans l'atmosphère de notre planète.