L’analyse phylogénique

L’analyse de chaque échantillon d’animaux est basée sur l’observation de caractères exclusifs permettant de regrouper les espèces.

| On classe les organismes sur : | On ne classe pas les organismes sur : |

|

|

Ces distinctions sont importantes car, dans le passé, leur non-respect a conduit à des impasses dans le travail des systématiciens, les scientifiques qui classent l’ensemble des êtres vivants ou biodiversité. Ces erreurs méthodologiques ont été transmises dans l’enseignement de la classification à tout niveau et ce jusqu’à l’université.

En effet, se fonder sur « ce qu’ils ont » revient à utiliser des preuves, des arguments, c’est-à-dire revenir à la base de toute démarche scientifique basée sur l’observation. En revanche, se fonder sur « ce qu’ils n’ont pas » revient à utiliser une absence de preuve pour justifier d’un raisonnement. Est-ce logique ? C’est ainsi qu’on ne fera pas référence au groupe des invertébrés, traditionnellement défini par l’absence de vertèbres, pseudo-groupe qui réunit des organismes aussi différents que le lombric, le poulpe et la libellule et qui n’ont pas une histoire évolutive commune.

De la même manière, se fonder sur « ce qu’ils font » ou sur « l’endroit où ils vivent » revient à utiliser des arguments de type écologique qui ne peuvent pas être utilisés dans une classification. En effet, regrouper des organismes selon « l’endroit où ils vivent » ou « ce qu’ils font » équivaut à oublier que les organismes peuvent migrer ou réaliser des fonctions différentes avec des organes différents. Classeriez-vous ensemble une fourmi et un perroquet au prétexte que vous les avez observés tous deux sur un okoumé ? Une libellule et une chauve-souris sous prétexte qu’ils volent ? Pour en rester sur ce dernier exemple, ces deux organismes volent en effet mais avec des organes de structure différente, transmis par des ancêtres différents. Ils n’ont donc pas la même chose, même si nous appelons cela sous le terme générique « aile », et ne peuvent pas être classés ensemble.

|

Prenons un exemple : Dans le conte des frères Grimm « Les musiciens de Brême », 4 animaux unissent leur destin pour survivre. On y rencontre l’âne, le chien, le chat et le coq. Nous leur adjoindrons en forme de clin d’oeil la brème, une espèce de poisson des rivières européennes bien connue des pêcheurs à la ligne. 1) Classons-les :

|

|

| Au final, on aboutit à des incohérences et des contradictions : aucun groupe stable ne peut être défini. On obtient au contraire des groupes rassemblant des animaux aussi différents que l’âne et la brème ou le coq et le chat. Tous les chiens savent nager. Doit-on regrouper le chien et la brème ? Ils nagent tous les deux certes mais avec des organes très différents. Quant à faire un groupe des animaux n'ayant pas de nageoire … ce serait un très vaste fourre-tout avec entre autres le rhinocéros, le grillon et la chauve-souris. C’est exactement ce qui se passe quand on forme le groupe des invertébrés. | |

|

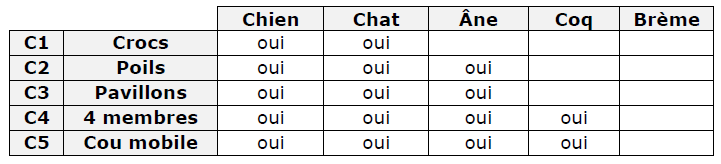

2) En revanche, si on se fonde sur ce qu’ils ont :

Présentons cela dans un tableau :

Le caractère C1 est exclusif au chien et au chat. Il permet de les regrouper. Sans faire intervenir aucun caractère interne (présence d’os, de vertèbres, forme et structure de la mâchoire …), on obtient 3 regroupements emboîtés :

D’un point de vue évolutif, les caractères exclusifs d’un groupe ont été transmis par un même ancêtre commun. L’arbre des relations de parenté représenté ci-dessous, c’est-à-dire la phylogénie des espèces de l’échantillon, permet de retrouver non seulement la parenté et le caractère transmis par l’ancêtre commun mais également le déroulement historique de l’évolution des espèces. Les points de rencontre entre les branches représentent les ancêtres communs entre espèces ainsi que la présence de caractères transmis par ces ancêtres. L’ancêtre commun au chien et au chat (A1) a transmis la présence de crocs (C1). Il apparaît comme plus proche - plus récent dans l’histoire de l’évolution - que l’ancêtre commun partagé avec l’âne (A2 / C2 et C3). Il est en effet très improbable que l’apparition des poils chez le chien et le chat soit postérieure à celle des crocs puisque l’âne a des poils mais n’a pas de crocs. De même, l’ancêtre commun A3 qui a transmis 4 membres à ses descendants est encore plus ancien que celui qui a transmis les poils puisque le coq qui a des plumes est un de ses descendants. Le plus éloigné est l’ancêtre commun A4 qui avait un squelette interne structuré par une colonne vertébrale (caractère C6) et l’a transmis à ses descendants. Tous les descendants de A4 forment le groupe des vertébrés.

Cette seconde représentation, arborescente, offre l’énorme avantage de permettre de construire le concept d’évolution sur des données objectives grâce à un raisonnement rigoureux plutôt que sur un discours d’autorité venant de l’enseignant. L’objectif à viser est l’utilisation raisonnée de la méthode de classification basée sur l’observation de caractères que possèdent les organismes. Il s’y ajoute la compréhension des principes de base du concept d'évolution (espèce, parenté, transmission et brassage des caractères par reproduction sexuée, transformation des espèces ...) qui fondent la classification scientifique du vivant. L’utilisation de mots dont l'étymologie est souvent compliquée n’ayant pas d’intérêt, le vocabulaire lié à la classification à l'école primaire sera limité aux groupes les plus connus : mammifères, oiseaux, carnivores, ongulés, ruminants ... et aux caractères exclusifs qui les définissent : poils, plumes, crocs, sabots, cornes ... Une classification simplifiée du vivant (forcément incomplète à ce niveau) pourra être construite au moyen des exercices effectués. |

|

Les limites de la méthode

Après avoir classé des organismes en utilisant des caractères observables, il pourrait être tentant de continuer à utiliser la même méthode avec un échantillon constitué de différentes races de chiens… Mais, dans ce cas, la même méthode ne peut être appliquée.

En effet, dans l’exemple présenté ici, les animaux appartiennent à des espèces différentes : ils ne se reproduisent pas entre eux. Même si la notion d’espèce est complexe et encore en discussion chez les spécialistes, une définition simplifiée pourrait en être « ensemble des organismes pouvant se reproduire entre eux dans des conditions naturelles ». Une chienne et un chat, un coq et une brème ne peuvent pas avoir une descendance commune. Ils appartiennent clairement à des espèces différentes.

Dans le cas d’une même espèce de la faune sauvage soumise à la sélection naturelle, il existe des variations d'un individu à l'autre (taille, coloration, développement de certains organes ...) qui, par transmission sexuée et sélection naturelle, peuvent souvent former des populations constituant des variétés isolées géographiquement. On distingue par exemple 7 "variétés" ou sous-espèces de l’espèce lion, Panthera leo, dont l’une, Panthera leo persica, ne survit plus que dans la réserve de Gir en Inde. C’est actuellement la seule population naturelle de lion ne vivant pas en Afrique. Les individus de ces différentes variétés sont interfertiles : un lion africain et une lionne indienne peuvent se reproduire entre eux et leur descendance sera fertile. Cependant, si dans le futur l’évolution séparée de ces deux variétés accroît l’écart génétique à un point tel que la reproduction entre elles devient impossible, on sera en présence de deux espèces distinctes dont le lien de parenté sera constitué par l’espèce actuelle, Panthera leo, qui sera alors leur ancêtre commun.

Dans le cas d’une espèce domestiquée comme le chien, Canis familiaris, issue du loup, Canis lupus, les caractères décelables chez différentes variétés (taille, forme des oreilles, coloration du pelage …) peuvent se transmettre, être sélectionnés ou écartés par l’éleveur. Un mâle et une femelle de deux variétés différentes peuvent être croisés dans le but de créer une troisième possédant les caractères recherchés par l’éleveur. Un même caractère, longueur ou coloration du pelage, a pu ainsi être sélectionné plusieurs fois dans des contextes différents et ne signe donc pas le déroulement de l’histoire de ces variétés. Ces variétés sont des races, dans le sens où elles ont été le fruit d’une décision et d’une sélection contrôlées par l’homme. Ces caractères ne témoignent en rien de leur histoire évolutive, ils n’indiquent que les choix sélectifs des hommes à leur sujet.

… Et nous les humains ?

|

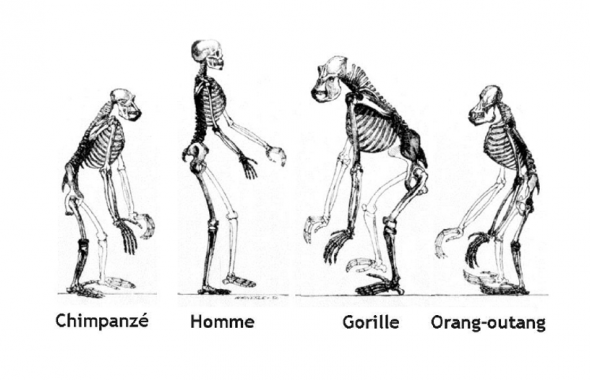

L’origine de l’homme est un sujet sensible notamment parce que la science actuelle contredit la vision d’une création des espèces telle qu’elle est relatée dans la plupart des discours religieux. Les scientifiques ont montré a contrario par un ensemble de preuves concordantes que les espèces ont évolué par descendance avec modification jusqu’à la biodiversité actuelle. L’homme ne fait pas exception : les découvertes récentes, tant géologiques que biologiques, viennent régulièrement affiner la compréhension de notre propre histoire évolutive et bouleverser certaines images ancrées dans nos esprits. L’une des plus solidement établie est celle d’une représentation linéaire de l’évolution menant à l’homme moderne en partant du singe. |

Cette vision est bien entendue totalement fausse notamment parce qu’une espèce actuelle, le chimpanzé, Pan troglodytes, qui est lui aussi le fruit d’une évolution, ne peut pas être l’ancêtre d’espèces fossiles comme Homo erectus et Homo neanderthalensis.

La phylogénie de la lignée humaine est arborescente comme chacune des lignées du vivant et comprend de nombreuses espèces fossiles. Homo neanderthalensis a été le contemporain de notre espèce mais il s’est éteint il y a 32 000 ans. L’homme de Néanderthal n’est donc pas l’ancêtre de l’homme actuel mais son plus proche parent. Leur ancêtre commun est daté de 120 000 ans. Aujourd'hui, les scientifiques tendent à penser qu'il s'est largement entrecroisé à Homo sapiens.

| La célèbre Lucy appartient à l’espèce Australopithecus afarensis, une parmi plusieurs espèces d’australopithèques connues. Toumaï appartient à l’espèce Sahelanthropus tchadensis, un de nos plus lointains cousins connus à ce jour postérieurement à la diversification de la lignée conduisant aux chimpanzés (Pan troglodytes) et aux bonobos (Pan paniscus). |

|

Les Hominidés ou grands singes

|

Nos plus proches parents dans la nature actuelle sont donc les chimpanzés et notre ancêtre commun remonte à 8 millions d’années. Nous partageons a priori avec nos plus proches cousins 99% du génome et donc de nombreux caractères aisément observables. Parmi ceux-ci, le plus remarquable est probablement la présence d’un coccyx. L’ancêtre commun à tous les grands singes n’avait pas de queue apparente : celle-ci s’est transformée au cours de l’évolution en deux os. Le premier, le sacrum, de forme trapézoïdale, est formé de 5 vertèbres soudées. Il est prolongé par le coccyx, formé de 4 à 6 vertèbres soudées. Le coccyx termine la colonne vertébrale. Cette évolution est une adaptation à la bipédie. Aujourd’hui, il n’existe qu’une quinzaine d’espèces dans la nature qui ont un sacrum et un coccyx sans queue apparente regroupées en deux familles : la famille des Hylobatidés regroupant les singes asiatiques gibbons et siamangs et la famille des Hominidés communément appelés grands singes qui regroupe le chimpanzé, le chimpanzé nain ou bonobo, l’Homme, le gorille et l’orang outan.

|

Quelle est la différence entre une phylogénie et une généalogie ?

Pour les humains, la généalogie par l’accès à des données historiques fiables (lettres, registres, états civils …) permet une identification des ancêtres sur quelques siècles.

Dans la phylogénie, on fonctionne sur une durée beaucoup plus longue pouvant atteindre plusieurs centaines de millions d’années avec des traces indirectes (les caractères hérités des ancêtres) et des traces incomplètes et rares (les fossiles). Il n’est pas possible de déterminer tous les ancêtres grâce aux fossiles. Soit parce que les fossiles sont incomplets, soit parce que les ancêtres n’ont pas été retrouvé. Un fossile peut être identifié comme appartenant très probablement à un ancêtre, tout en gardant une marge d’erreur. Il n’est donc pas possible de dire avec exactitude que Proconsul africanus est l’ancêtre des grands singes actuels, humain compris.

C’est pourquoi l’analyse phylogénétique cherche à répondre à la question « Qui est plus proche parent de qui ? » plutôt qu’à la question « Qui est l’ancêtre de qui ? », car l’ancêtre est inidentifiable. Cette rigueur méthodologique, s’appuyant sur des caractères observables et non des suppositions, est une compétence importante parmi celles qui doivent être transmises aux élèves dans le cadre de l’enseignement des sciences. L’analyse des caractéristiques anatomiques a permis de dresser l’arbre des relations de parenté entre les grands singes actuels. Il a été confirmé par les analyses comparées des gènes de ces espèces.

|

|

On peut ainsi voir qui est plus proche parent de qui dans la famille des hominidés. C’est une phylogénie. L’arbre se lit dans le sens de l’apparition chronologique des ancêtres communs et non de gauche à droite ou de droite à gauche. Il ne témoigne pas d’une hiérarchie particulière entre les espèces. Chaque espèce est à un stade contemporain de son évolution et s’est adaptée à un environnement particulier. Si l’homme actuel a développé des capacités très originales dans le monde vivant telles que le langage articulé, la maîtrise du feu, de l’agriculture et des technologies, il n’y a aucune légitimité à dire qu’il est biologiquement plus évolué que ses proches cousins. La science, en nous permettant de comprendre l’histoire évolutive des espèces, montre que l’humain n’a pas la légitimité à disposer du sort des autres espèces avec qui nous partageons la planète. En revanche, la situation actuelle de déclin dramatique des populations de grands singes, hors espèce humaine, nous donne le devoir de les protéger. |