Document pour la formation des enseignants

Déroulement

1- Discussion initiale

Les enseignants sont en grand groupe

Pour commencer, poser quelques questions, par exemple :

- quel intérêt, d’après vous, y-a-t-il à traiter de ce sujet ?

(exemples de réponses possibles : c’est un sujet (ou phénomène) familier appartenant au monde de l’enfant ; il revêt un aspect ludique et créatif motivant ; la référence aux programmes dans divers domaines est possible: « Découverte du monde » (Matière) cycles 1 et 2 , « sensibilité imagination » au cycle 1, « éducation artistique » au cycle 2/ « Le langage » cycle 1 ou « Maîtrise de la langue » cycle 2/ « Vivre ensemble » ; les compétences transversales (attitude/ curiosité/ méthode) sont concernées/ ; l’accent est mis sur les contenus mais aussi sur les démarches d’ enseignement et une expérimentation active centrée sur l’ élève.)

- qu’est- ce qu’une bulle ?

- où en voit-on ?

- comment en fabrique t’on ?

Noter ce que disent les enseignants puis recueillir les questions qu’ils se posent sur une affiche

2- Mise en situation 1 (exploration libre)

Consigne pour les groupes : « Avec le matériel proposé à chaque groupe, essayez de faire des bulles de toutes les façons que vous le souhaitez et observez vos productions »

Constitution des groupes ; au sein de chaque groupe, les rôles sont répartis, comme on peut le faire en classe (par exemple, le porte parole (portera la parole de son groupe), le secrétaire (prend les notes pour son groupe), le chargé de matériel et nettoyeur (distribue, ramasse, veille au respect de l’utilisation du matériel) , le responsable ou directeur scientifique du groupe (contrôle le temps, s’assure de la participation de chacun, veille au respect des règles….)

A la suite de cette première situation, proposer un bref échange collectif (les stagiaires restent en place dans leur groupe) au cours duquel quelques réactions, observations et remarques sont alors partagées

3- Mise en situation 2 (exploration « guidée »)

Consigne : « Continuez d’explorer le phénomène des bulles et notez dans chaque groupe ( le secrétaire) les observations que vous faites , nous nous les communiquerons par la suite »

- Passer dans les groupes cette fois et guider les observations, par exemple, attirer l’attention des enseignants sur

* le comportement des bulles (quand elles se détachent du support, quand elles se rencontrent, quand elles atteignent le sol, quand elles éclatent),

* sur la bulle elle-même (sa couleur (changeante), sa transparence, l’écoulement de l’eau du haut vers le bas, la présence de goutte à la base, la durée de « vie » de la bulle…),

* sur les supports à bulles (la relation entre la matière des supports, leur forme, leur taille et la bulle produite)

- inciter les enseignants à faire des liens entre leurs observations et certaines des questions qu’ils se posaient, proposer leur de les classer éventuellement

- Prendre des photos du groupe en activité ainsi que des bulles produites

4- Discussion collective

Cette discussion a pour objectif d’aider les enseignants à structurer leurs informations en les confrontant et en les organisant .

- Chaque groupe présente ses observations, complétées, enrichies par les groupes suivants (les noter au tableau noir ou sur une affiche)

- Essai de classement de ces observations (par exemple les observations relatives au liquide savonneux, à la définition même d’une bulle (qu’est ce que c’est ?) aux supports à bulles (matières, tailles, formes : quel paramètre compte ?), à la manière de créer des bulles (souffler, se déplacer, faire un mouvement ample du bras…), à la question de l’air, et de la matière plus généralement (liquide, solide, gazeux), au comportement des bulles ….

- Revenir aux questions initiales que le groupe se posait et essayer de répondre à certaines des questions (avancer des explications possibles, poser les nouvelles questions s’il y en a , envisager d’autres expériences ou des recherches documentaires qui seraient intéressantes à réaliser

Proposer éventuellement un autre temps de mise en situation si les enseignants souhaitent approfondir leurs investigations.

On peut aussi regarder à ce moment sur vidéo projecteur les photos prises lors de la session afin de partager certaines observations, approfondir la description des bulles, voire valider certains propos affirmés par les stagiaires lors des échanges.

A titre d’exemples, voici quelques observations que l’on peut réaliser

Formation d’une bulle

- une bulle est toujours ronde, dès lors qu’elle se détache de son support (voir le dessin page 7)

- la bulle éclate vers le haut. L’eau de la bulle s’écoulant dans les parois de haut en bas, la partie de la bulle la plus fine se trouve en haut et finit par éclater ;en effet, si l’épaisseur devient trop faible, le film ne résiste pas

- on observe une goutte se former en bas de la bulle

Supports à bulles

- Certains supports permettent de former et de libérer la bulle entière, sans qu’elle n’éclate avant et donc fonctionnent mieux que d’autres (avec le fil de fer par exemple, la bulle éclate facilement avant même de se former)

- un support entouré de ficelle (ou de fil de coton, ou de laine) permet au film savonneux de durer plus longtemps (une plus grande réserve de liquide est emprisonnée par la ficelle du support)

- la ficelle est gorgée d’eau savonneuse, ce qui donne lieu à des ruissellements d’eau savonneuse, vers l’extérieur (le support « goutte » et le film savonneux « boit »)

Comportement des bulles

- une bulle éclate contre un objet sec, contre un obstacle ou quand sa membrane (ou pellicule ou paroi ou film) se rompt.

- on peut introduire une bulle dans une autre bulle, un objet dans une bulle (paille, compte-gouttes, doigt) si cet objet est mouillé

- on peut prolonger la vie d’une bulle en l’alimentant avec de l’eau (ou eau savonneuse) ; la pipette est alors placée dans la membrane de surface de façon que l’eau puisse s’écouler à l’intérieur de la membrane et ne pas tomber directement à l’intérieur de la bulle

- on peut attraper une bulle avec la main ou un support mouillé

- une bulle peut rebondir sur le sol

- une bulle dure plus ou moins longtemps selon la nature du produit savonneux utilisé (quel type de mélange) et sa qualité (plus ou moins pur)

Forme de la bulle

- la forme d’une bulle varie, tant qu’elle reste accrochée à son support mais celle ci est toujours ronde quand elle se détache

- si une petite bulle rencontre une grosse bulle et qu’elle s’y « colle », sa paroi de contact reste courbe et on constate que c’est la petite bulle qui pousse la plus grosse. (voir dessin page 9)

- deux bulles de même volume qui se collent voient leur paroi de contact devenir plane (voir dessin page 9)

- en soufflant dans un peu de liquide savonneux, on peut créer un grand nombre de mini bulles que l’on peut appeler « mousse »

- quand elles sont petites, les bulles forment une mousse qui est capable de soutenir un objet (une paille par exemple), l’ensemble est beaucoup plus compact.

Couleur

- on constate un certain nombre de belles couleurs, celles-ci changent en raison du mouvement ondulatoire de l’eau qui circule à l’intérieur de la membrane , dont l’épaisseur varie ; selon la composition du mélange savonneux, la couleur peut varier

- la bulle réfléchit les objets qui se trouvent dans la pièce

Air

- quand on souffle sur un grand support, on souffle en général au centre de celui ci ou bien sur un de ses côtés. La surface du film concernée par le souffle est donc plus petite que la surface entière du support , les bulles alors produites sont en général de taille petite ou moyenne

- en déplaçant le support dans l’espace (par un geste ample), la bulle peut prendre un volume beaucoup plus important car elle va entraîner et « avaler » un plus grand volume d’air

- on peut sentir l’air quand une bulle éclate contre sa main

- une bulle se déplace dans l’air (on peut la voir « voler » en étant relativement déformée ; en effet, selon la nature du produit savonneux, le comportement de la bulle se stabilise plus ou moins vite jusqu’à ce que sa forme devienne sphérique

5- Mise en situation 3 : un défi à réaliser

Proposer l’un des deux défis suivants :

- Essayez de faire durer une bulle le plus longtemps possible (matériel à disposition: une assiette, un peu de produit, une paille, un compte-gouttes, un support), ou

- Introduisez le plus possible d’objets dans une bulle, sans qu’elle n’éclate (prévoir de petits objets à disposition tels que gommes, trombones, légos…)

Les enseignants peuvent ici réinvestir certaines des connaissances acquises, grâce aux manipulations et observations précédentes ; ces activités sont cependant ludiques et ne sont pas à exploiter ou approfondir d’un point de vue scientifique.

Quelques idées de prolongements possibles :

- fabriquer une mousse capable de porter une paille ou plusieurs pailles (matériel à disposition : assiette et pailles)

- réaliser une composition plastique (par exemple créer une figure avec des bulles) destinée à être photographiée ou mise en scène (film, montage…) dans un but de communication

- par groupes de deux, faire une bulle capable d’« emprisonner » quelqu’un. Il faut avoir de larges bacs pour mettre le produit (concentré dans ce cas) etavoir des supports à bulles variés, dont de la ficelle

- Faire une bulle, la plus grande possible (matériel à disposition : produit concentré, larges bacs , supports à bulles variés dont de la ficelle)

6- Présentation d’outils pédagogiques réinvestissables en classe

Consulter, par exemple, la séquence « Les bulles de savon » réalisée à Vaulx en Velin (lauréat des prix la main à la pâte en 2001) , prévue pour le cycle 2

Une discussion pourra porter sur divers sujets, comme :

- les contenus que l’on peut aborder (cf. les domaines identifiés dans les programmes : la matière : air, eau, terre (sable), les mélanges, les états de la matière, la lumière…) et les notions scientifiques intéressantes à étudier, comme: écoulement, flottabilité, changement d’état (conservation de la matière…) qui seront exploitées d’une manière différente selon le niveau des élèves.

- les séquences pédagogiques que l’on peut proposer sur le domaine de l’eau, ou d’une autre matière (exemple le sable), réalisables en cycle 1 ou en cycle 2 (éventuellement mettre les enseignants en situation de recherche documentaire sur Internet)

- les perspectives possibles de cette activité de formation, en termes de projet sciences ou projet pluridisciplinaire (par exemple sciences et art) à conduire en classe, ainsi que des productions qu’il(s) pourrai(en)t occasionner avec les élèves (écrits personnels ou collectifs, images fixes légendées ou films, séance(s) langagière(s) à partir d’un power point, constitution de glossaires de mots, recherche documentaire etc.)

7- Bilan collectif structurant (évaluation formative)

Prévoir tout d’abord un temps individuel écrit qui sera suivi d’un temps de discussion collective, sur les points suivants :

* « ce que j’ai appris, compris » (par exemple : qu’est-ce qu’une bulle, comment en fabriquer, comment elle se comporte, comment la faire durer…)

* « comment je l’ai appris » (par exemple : en observant, en échangeant, en coopérant, en demandant, en manipulant, en cherchant sur Internet...)

* quelles ont été les différentes étapes de l’activité de formation et de l’investigation

* quel a été le rôle et les actions du formateur tout au long de l’activité (qu’a-t-il fait, à quel moment, comment…)

Un écrit collectif des conclusions peut alors être produit, sous forme d’affiche

8- Evaluation de l’activité de formation

Prévoir une fiche écrite à remplir individuellement ou un simple moment oral collectif.(en garder trace par une prise de notes ou un enregistrement)

Les items à renseigner peuvent être les suivants (mettre une valeur de 1 à 5 (de 1« tout à fait en désaccord) à 5« tout à fait en accord, le 3 étant « plus ou moins d’accord »)

* le thème de la formation est pertinent

* les objectifs de la formation sont clairs

* les objectifs ont été atteints

* les activités ont été appropriées

* le matériel fourni a été adéquat

* quelque chose de nouveau a pu être appris.

Puis faire noter les remarques relatives à :

- aspects positifs retenus (pas plus de 3, de manière à prioriser)

- aspects à améliorer (pas plus de 3)

- propositions d’améliorations

La discussion collective, qui suit le temps d’écrit personnel, permet aux enseignants de partager leur analyse, de proposer et d’expliciter leurs idées et renseigne utilement le formateur.

9- Nettoyage et rangement à prévoir (responsables de matériel + volontaires)

Pour en savoir plus

Compléments scientifiques utiles pour les maîtres

En cliquant sur le lien suivant, vous aurez accès aux compléments scientifiques qui complètent la séquence « les bulles de savon » écrite à Vaulx en velin en 2001

Les questions scientifiques abordées dans cette séquence à destination des maîtres sont :

- pourquoi ne peut- on pas faire de bulles sans savon ?

- pourquoi sont-elles toujours rondes ?

- le contact entre les bulles

- qu’est-ce qui casse les bulles ?

- pourquoi mettre de la glycérine et du sirop d’érable dans la solution ?

- pourquoi les bulles reflètent-elles des couleurs ? pourquoi voit-on les bulles colorées ?

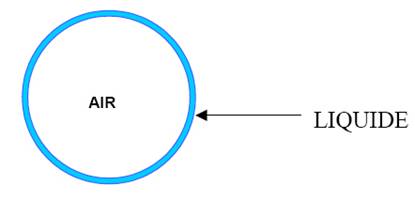

Définition d’une bulle

Une bulle de savon est une membrane d’une certaine épaisseur d’un liquide savonneux contenant beaucoup d’eau entourant un certain volume d’air

A l ‘intérieur de cette membrane ou enveloppe, l’eau circule entre deux « parois » de savon

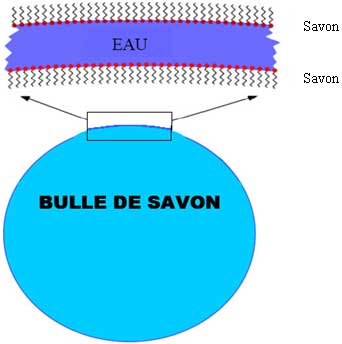

Pourquoi les bulles sont-elles rondes ?

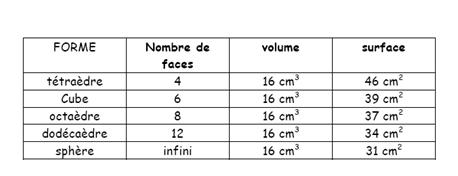

A l’intérieur d’un liquide, les molécules s’attirent entre elles : l’état d’équilibre (autrement dit l’état le plus stable, « naturel » en absence de perturbations) est toujours celui où la surface de contact entre le liquide et l’air est la plus petite. Or la surface la plus petite qui enferme un volume donné est la sphère, comme l’indique le tableau suivant.

Pour simplifier, on peut faire le raisonnement suivant sur l’air de la bulle. L’air est constitué de gaz dont les molécules peuvent être représentées par de petits personnages (cf.la figure suivante). Ces molécules, qui sont proches les unes des autres, s’organisent pour qu’il y en ait le moins possible qui n’ait de voisins partout autour d’elles.

Par exemple, si les 25 molécules sont en carré, 16 se trouvent sur le bord alors que si elles sont en cercle, il y en a seulement 14.

Cela a de nombreuses conséquences dans la nature. Par exemple :

- un volume d’eau isolé a tendance à prendre la forme d’une sphère : l’eau forme des gouttes.

- le cas d’une bulle est légèrement plus compliqué car le liquide a la forme d’une membrane ou pellicule et il y a donc deux surfaces de contact avec l’air, à l’intérieur et à l’extérieur. Le volume d’air emprisonné étant fixe, on a toutefois le même principe que précédemment : ces surfaces devront être les plus petites possibles et compatibles avec le volume donné. La surface minimum autour du volume fixe est la sphère.

On peut par ailleurs remarquer que d’après ce que l’on a dit, pour le liquide savonneux, la forme stable est une goutte sphérique. Mais une bulle est un système hors d’équilibre et donc instable : à la moindre petite fuite, elle se déchire et reprend l’aspect de gouttes. C’est pour cela que les bulles ont des durées de vie aussi limitées et qu’elles éclatent aussi facilement à la moindre perturbation

Le contact entre les bulles

On constate que, lorsqu’on colle deux bulles d’une même taille, leur surface de contact est plane, comme l’indique la figure suivante :

Cela peut paraître étonnant au début, mais dès qu’on y réfléchit, on conçoit qu’il pourrait difficilement en être autrement. En effet, chaque bulle, « cherchant » à avoir une forme sphérique, essaie de « pousser » la surface de contact pour s’arrondir, mais elle subit en même temps la même poussée de la part de sa voisine. Il en résulte que les deux bulles doivent trouver un compromis qui n’a aucune raison de favoriser l’une ou l’autre et qui se caractérise par une surface plane.

Cependant la planéité n’est pas toujours respectée, notamment lorsque la taille des bulles diffère assez fortement. Dans ce cas, on constate un contact légèrement incurvé et penchant vers l’intérieur de la grosse bulle, la pression à l’intérieur de la petite bulle étant plus importante que dans la grande.

Allure de contact entre deux bulles de tailles différentes

- le produit à bulles

- liquide vaisselle ,type « Paic »: 2 parts

- glycérine : 4 parts

- sirop d’érable : 1 part (ou sucre blanc fin en poudre)

* la solution peut être diluée jusqu’ à 4 fois, il est nécessaire de la préparer au moins 3 jours avant de s’en servir, en la laissant reposer dans un récipient ouvert. Prévoir au moins 2 litres pour une formation de 20 personnes. Le liquide remis en bouteille peut resservir.

* si l’on veut réaliser de grosses bulles, utiliser un liquide pur ou très peu dilué

Exemple de proportions pour 24 personnes :

6 gr/6 bacs/1 demi-litre de solution pure dont 2 dl produit vaisselle, 4 dl glycérine, 1 dl sirop d’érable, le tout à diluer 4 fois ( soit 2 litres 8 de produit obtenu)

- 6 bacs rectangulaires peu profonds (type larges plats de cantine en plastique / 1 par groupe)

- assiettes plastique, pailles, compte-gouttes , chronomètres (pour les défis)

- supports à bulles de tailles, de formes, de matières différentes (en plastique, ficelle, fer, carton…). Beaucoup des supports peuvent être trouvés dans le commerce (jeux pour les enfants) ou issus derécupération (pailles, filets de fruits, rouleaux en carton, bouteille plastique dont on coupe le fond…) ou encore fabriqués très simplement avec de la ficelle, du fil, type câble électrique, gainé de plastique et flexible (on peut ainsi fabriquer des supports triangulaires, rond, carrés, ovales…)

- journaux de protection pour sols et/ou tables

- jeu de torchons, serpillières, papier essuie tout (1 jeu par groupe)

- 1 fiche « brouillon » par groupe/ affiches et feutres / tableau noir ou présentoir pour affiches

- Appareil photo numérique (très utile pour approfondir l’observation car les bulles sont éphémères, l’utilisation des images pourra se faire en élaborant par exemple des « power point » légendés (intéressants à exploiter au niveau du langage), ainsi que de petites séquences filmées)

- Vidéo-projecteur (facultatif)

explorer un phénomène familier (les bulles de savon) à l’aide de manipulations, d’observations, de questionnements et d’échanges, afin de mieux le connaître ; connaître des outils pédagogiques pour la classe réinvestissables directement ou transposables ; appréhender concrètement les liens possibles entre une activité scientifique, ici relative à la découverte de la matière, une activité artistique et la maîtrise de la langue (pratiques langagières et productions d’écrits)