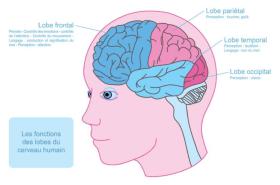

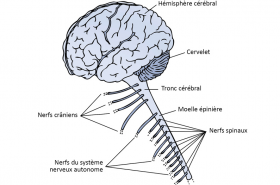

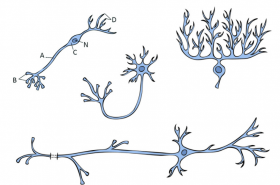

Le cerveau

Le cerveau et son fonctionnement fascinent depuis l’Antiquité au moins. La recherche scientifique contemporaine est très active, regroupant de nombreuses disciplines. Les progrès des méthodes d’exploration du cerveau, notamment l’IRM (imagerie par résonance magnétique, anatomique ou fonctionnelle), depuis une cinquantaine d’années, ont permis le développement considérable de nos connaissances sur le cerveau et son fonctionnement.

Pour en savoir plus sur cet organe dont les fonctions sont essentielles à la vie et à l’apprentissage, nous vous proposons ici:

- une courte note sur le cerveau

- un texte d'approfondissement complet sur le cerveau

- un texte qui démystifie certaines idées répandues mais fausses sur le cerveau

Nous vous proposons également des textes de scientifiques qui permettent d’approfondir l’organisation du cerveau et son développement.

- Notre cerveau : ce que nous disent les sciences cognitives sur son organisation (Claire Sergent, Maîtresse de Conférences. Laboratoire Psychologie de la Perception – CNRS / Université Paris Descartes – Centre Biomédical des Saints-Pères – Paris)

- La parole : source d'informations pour le nourrisson (Ghislaine Dehaene-Lambertz, Directrice de recherche au CNRS, équipe de Neuroimagerie du développement, Neurospin, Centre CEA de Saclay)