Du feu aux lampes à huile

Le Soleil fut et reste toujours notre principale source de lumière. La première source de lumière que l’on pourrait qualifier, en comparaison, d’« artificielle » fut le feu, dont les premières traces connues datent d’il y a environ 400 000 ans. On ignore si l’homme a d’abord appris à entretenir le feu en le prélevant à partir d’un feu de forêt ou bien s’il a été tout de suite capable de le produire lui-même. Quoi qu’il en soit, quelles observations l’homme a-t-il pu faire ? On peut en imaginer quelques-unes :

- le feu brûle ;

- il a besoin d’un combustible pour s’entretenir ;

- il peut être contenu dans un espace restreint ;

- il permet d’éclairer les grottes.

Il est possible de produire du feu par percussion ou par frottement. La percussion consiste à entrechoquer une pierre dure, comme un silex, avec un sulfure de fer, comme la pyrite ou la marcassite. Il se produit alors une étincelle capable d’embraser un très bon combustible, comme l’amadou. Comment les hommes ont-ils eu l’idée de la percussion ? Nous ne pouvons pas répondre à cette question avec certitude. On peut cependant supposer que l’observation de certains phénomènes les a mis sur la bonne voie. En taillant leurs armes pour la chasse, ils ont dû s’apercevoir qu’ils produisaient des étincelles. Ils observaient par ailleurs des étincelles en ajoutant dans leur feu certains types de branchage. L’idée de frotter ces mêmes outils à proximité d’herbes facilement inflammables pourrait résulter de ces deux observations.

La deuxième technique de production du feu utilise l’échauffement produit par le frottement de deux morceaux de bois. La sciure produite par le frottement est portée à incandescence et permet de démarrer un feu. Là encore, l’idée a pu germer suite à une observation que nous avons tous faite : quand nous avons froid, nous nous frottons les bras avec nos mains et les réchauffons ainsi localement. Les frottements sont donc sources de chaleur.

Si vous tentez vous-même d’allumer un feu par frottement, vous constaterez que ce n’est pas aisé et que le choix du matériel est important. Cette découverte a certainement nécessité de nombreuses tentatives avant d’être réalisée.

En parallèle de la maîtrise du feu, les hommes ont investi les profondeurs des cavernes, qui constituent des refuges naturels. Quelle source de lumière utiliser pour explorer les cavernes ? Une première réponse possible : l’extrémité d’un bout de bois incandescent. Faisons l’expérience : on constate immédiatement qu’il éclaire peu et, en plus, qu’il s’éteint facilement. Que peut-on faire pour améliorer cette source de lumière ? On peut prendre un fagot ou essayer différentes variétés de bois. C’est certainement mieux, mais dans l’obscurité d’une caverne, l’éclairage reste peu efficace, à moins d’avoir les mains pleines de branchages enflammés !

Parmi les nombreuses idées que les humains ont dû expérimenter pour améliorer l’intensité de leur source de lumière, l’une s’est révélée meilleure que les autres : l’utilisation de la graisse animale. L’idée du flambeau a dû naître de la constatation que la graisse est un bon combustible.

L’homme dispose donc désormais de flambeaux. Quel est l’inconvénient majeur d’une telle source de lumière ? L’un d’eux est que l’on tient le combustible inflammable à même la main ! On imagine bien l’intérêt des progrès du travail de la pierre puis de l’invention de la poterie, qui a permis de déposer le combustible dans un récipient ininflammable. On a retrouvé ainsi des pierres calcaires de forme concave qui sont les lointains ancêtres des lampes à huile. Vers 1 400 ans avant notre ère, les prêtres égyptiens honoraient leurs dieux avec des lampes en terre cuite où brûlait de l’huile d’olive.

Faisons l’expérience nous-mêmes, en plein air, quelque part où l’on ne risque pas de mettre le feu à la végétation environnante, ou dans une cheminée.

Mettons dans une coupelle en terre cuite du saindoux (c’est de la graisse de porc : on en trouve dans les charcuteries) et tentons d’y mettre le feu en approchant une allumette. Pour y parvenir, nous serons amenés à tenter différentes approches riches en enseignements.

Selon la température, le saindoux est initialement solide ou liquide. Dans les deux cas, il ne s’enflamme pas à l’approche d’une allumette. Ce n’est que lorsqu’il est très chaud qu’il s’enflamme. Mais personne ne voudrait d’une lampe dont le support serait brûlant et dont la totalité du contenu serait en flammes ! L’idéal, c’est donc de chauffer la graisse de manière localisée. En plantant l’allumette dans le saindoux, on constate que l’échauffement produit n’est pas suffisant pour que la combustion s’entretienne. En imbibant l’allumette de saindoux, la flamme va durer à peine plus longtemps. En revanche, si l’on utilise un bout de coton dont une extrémité est laissée libre et l’autre est imbibée de saindoux et enterrée dans la graisse, la flamme sera entretenue et localisée au niveau où se situe le bout de coton à l’air libre. Elle durera tant qu’il y aura du saindoux.

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette expérience ? Pour fabriquer ce type de lampe, on a besoin d’une mèche imbibée d’un peu de graisse. Le coton est facilement inflammable et la flamme produite chauffe la petite quantité de graisse qui imbibe le coton. Cette flamme est suffisamment chaude pour élever la température de cette petite quantité de saindoux et lui permettre de s’enflammer. La chaleur ainsi produite liquéfie et chauffe le saindoux alentour. Seule la partie du saindoux très proche de la flamme est suffisamment chaude pour s’enflammer. La combustion s’entretient ainsi. Si le coton est trop imbibé, on retrouve la même difficulté qu’en absence de coton. La chaleur apportée initialement par la mèche est insuffisante pour échauffer le saindoux alentour jusqu’à l’inflammation. On a le même problème qu’avec une allumette.

Nous pouvons également tirer une dernière conclusion de cette expérience. Pour éteindre la flamme, il suffit de l’étouffer. La combustion est un processus chimique nécessitant la présence d’oxygène comme réactif. On peut donc l’arrêter en coupant son approvisionnement en air.

Nous disposons maintenant d’une lampe transportable. Quels défauts peut-on lui trouver ? Si l’on se réfère à nos lampes modernes, elle en possède beaucoup ! Les potiers de l’époque ont certainement adapté les formes des lampes pour protéger les usagers de l’huile chaude et abriter le mieux possible la flamme des coups de vent sans supprimer complètement l’arrivée d’air. Tous les combustibles à disposition ont dû être testés et comparés pour produire la lampe la plus pratique possible. La chandelle de suif (graisse animale) et la bougie sont sans doute nées de ces expérimentations. On ignore à quelle époque elles ont fait leur apparition mais elles étaient déjà utilisées plusieurs centaines d’années avant notre ère : sur une peinture d’un tombeau étrusque d’Orvieto, en Italie, on trouve la représentation de bougies fixées aux branches d’un candélabre éclairant un repas de nuit.

Le meilleur combustible pour la bougie est la cire d’abeille ; la mèche est constituée de coton tressé. La bougie sera la lampe de choix pendant des siècles du fait qu’elle permet d’éviter de transporter de l’huile chaude. Mais seule une minorité pouvait se l’offrir en raison du prix de la cire, l’écrasante majorité se contentant de la lumière du jour et du feu de cheminée.

(Faites l’expérience vous-même ; on peut acheter de la cire d’abeille pressée en feuilles chez un apiculteur et des mèches dans un magasin de loisirs ou de décoration.)

En regardant une bougie, quelles constatations peut-on faire sur son principe de fonctionnement, sur la couleur de sa flamme, sur les courants d’air chaud et froid ?

- on retrouve dans la bougie le principe de fonctionnement de la lampe réalisée avec une mèche et du saindoux : la mèche permet d’échauffer localement la cire qui peut dès lors s’enflammer (pour un descriptif complet, voir « Le feu, la combustion», par Marc Julia, dans Graines de sciences 2) ;

- la bougie s’éteint en absence d’air ;

- on constate, par ailleurs, en promenant son doigt autour de la flamme, que l’air est chaud au-dessus de la flamme et reste très chaud loin au-dessus, mais qu’il est froid sur les côtés et tout près de la flamme. Il y a donc un mouvement d’air. L’air chaud monte et nous empêche de maintenir le doigt au-dessus de la flamme. Il est remplacé par de l’air froid qui passe par les côtés.

Quels défauts présente cette source de lumière ? Comme la lampe à huile des potiers, elle nécessite un combustible pour s’alimenter (mais ne possède plus de réservoir rempli d’huile brûlante) ; autre défaut, elle s’éteint au moindre courant d’air.

Ces observations vont nous permettre de comprendre les améliorations apportées au XVIIIe siècle, quand la bougie fut supplantée par un nouveau type de lampe à huile beaucoup plus perfectionné que celles connues jusque-là.

La maîtrise de la production du verre est très ancienne puisqu’elle date du IIIe millénaire avant notre ère, mais ce savoir-faire n’apparaît définitivement en Europe qu’à la Renaissance. On dispose alors enfin d’un matériau transparent qui résiste assez bien à la chaleur et dont on peut contrôler la forme. On peut enfin imaginer de supprimer un des défauts majeurs de la bougie : sa sensibilité aux mouvements d’air. Avec le verre, on va chercher à protéger la flamme des courants d’air sans pour autant l’étouffer.

En 1783, le Suisse François Argand met au point une lampe à huile dotée d’une mèche et entourée d’une enceinte de verre de forme cylindrique, analogue à une cheminée. Le bas de l’enceinte repose sur un support métallique percé de petits trous, ce qui permet de produire un courant d’air contrôlé pour alimenter la flamme. La mèche est maintenue verticale et en contact avec un réservoir d’huile. Argand invente aussi un mécanisme destiné à élever ou à descendre la mèche qui rend possible de contrôler la taille de la flamme et donc l’intensité de l’éclairage. Les lampes d’Argand permettent d’éclairer les villes et les phares.

Comme combustible, on utilise d’abord de l’huile de baleine, ce qui conduira à l’extinction quasi totale de l’espèce, puis du pétrole et enfin du gaz de houille (obtenu en chauffant de la houille ou de la sciure de bois à l’abri de l’air pendant plusieurs heures à 1 100 °C). Les villes installent alors un système de distribution du gaz pour l’éclairage et cette lampe et celles qui en dérivent resteront les principales sources de lumière au XIXe siècle. On trouve toujours des lampes de ce type, appelées aujourd’hui « lampes-tempête ».

La caractéristique commune de tous les dispositifs que nous venons d’examiner est qu’ils émettent de la lumière par combustion de bois, d’huile, de pétrole, de gaz… Et c’est aussi leur principal défaut : une fois consumé, le combustible disparaît. N’y a-t-il donc pas un matériau qui émette de la lumière sans pour autant disparaître ?

Des lampes à incandescence aux lampes à fluorescence

Nous abordons maintenant la deuxième partie de cet exposé par un indice : à quoi vous fait penser l’expression « chauffer à blanc » ? Au métal que l’on chauffe dans les forges pour fabriquer des outils ! Le métal, en chauffant, émet d’abord une lumière rouge puis prend une teinte de plus en plus blanche et intense au fur et à mesure que sa température augmente. L’idée d’utiliser un métal pour produire une source de lumière est attractive, mais comment porter et, plus encore, maintenir un métal à une température suffisamment élevée pour qu’il émette de la lumière blanche ?

La réponse apparaîtra progressivement grâce à la découverte de l’électricité et, surtout, des moyens permettant de la produire. Cette découverte ne s’est pas faite en un jour et fut le résultat de la curiosité et des recherches expérimentales d’un grand nombre de personnes. Nous admettrons les grandes lignes de cette histoire en insistant seulement sur certains phénomènes, ce qui nous permettra de comprendre les évolutions observées dans la conception des lampes aux xixe et xxe siècles.

Cette deuxième partie présente tout d’abord l’apport de la découverte de la pile électrique dans l’élaboration des lampes à incandescence. Elle relate ensuite en quoi certaines expériences visant à mieux comprendre les phénomènes électriques, ont amené à la découverte des lampes à fluorescence.

En 1800, le comte Alessandro Volta découvre le principe de la pile chimique. Il sépare deux disques, l’un en cuivre, l’autre en zinc, par un morceau de tissu imbibé de saumure et constate l’apparition d’un courant électrique quand il relie les deux disques par un fil métallique.

Faites l’expérience de relier les deux bornes d’une pile de 4,5 V à un fil de cuivre non gainé et fin. Vous constaterez immédiatement que le fil est très chaud. Attention à ne pas vous brûler ! L’expérience provoque une décharge très rapide de la pile, il faut donc la faire rapidement.

De la même façon, les expérimentateurs du XIXe siècle constatent que les métaux chauffent au passage d’un courant. On appelle ce phénomène l’« effet Joule » . Les métaux, bien que très bons conducteurs d’électricité, « résistent » au passage du courant. Nous savons aujourd’hui que le courant électrique est un flux de particules appelées « électrons ». On peut voir cette résistance au courant comme une force de frottement qui empêche le mouvement libre des électrons dans le métal. Comme toute force de frottement, celle-ci induit un échauffement du matériau (souvenez-vous du bras qui s’échauffe quand on le frotte). Pourquoi alors ne pas utiliser ce phénomène pour porter à haute température un bout de métal et s’en servir comme lampe ?

Dans l’expérience précédente, le fil de cuivre relié aux bornes de la pile n’émettait pas de lumière. Pourquoi ? Quelles hypothèses pourrions-nous avancer ?

- le courant n’était probablement pas assez fort ;

- le cuivre n’est peut-être pas le métal le plus adapté pour émettre de la lumière « facilement », c’est-à-dire en utilisant un courant électrique le plus faible possible.

Ces deux hypothèses méritent qu’on mène des expériences pour les vérifier ou les contredire. C’est ce qu’ont fait les scientifiques. Ils ont comparé les métaux entre eux et étudié leur échauffement au passage d’un courant et constaté qu’effectivement, il faut un courant bien plus important que celui fourni par notre pile pour observer l’émission de lumière. Le tungstène, notamment, émet une intense lumière blanche lorsqu’il est parcouru par un courant suffisant (page suivante). Mais ils ont aussi constaté que le tungstène se dégrade au cours du temps : il subit une combustion.

Que pourrions-nous tenter pour empêcher cette combustion ? Placer le tungstène dans un gaz différent de l’air afin de prévenir la combustion !

On comprend ainsi comment l’idée de l’ampoule à filament de tungstène est née. L’ampoule a pour premier rôle d’enfermer le tungstène dans une atmosphère sans oxygène. Elle empêche aussi qu’on touche le fil et donc qu’on s’électrocute. Ces ampoules apparaissent au début du XXe siècle.

Ce type de lampe fonctionne toujours sur le principe selon lequel pour émettre de la lumière, il faut élever la température d’un corps. Il n’y a plus en revanche, de combustion. On appelle ces lampes des « lampes à incandescence ».

Les lampes à fluorescence

Nous allons voir maintenant en quoi l’étude des phénomènes électriques au XIXe siècle va permettre indirectement d’inventer un autre type de lampes : les lampes à fluorescence. Pour comprendre comment celles-ci sont apparues, il faut se placer à nouveau dans l’esprit des découvreurs de l’électricité, aux XVIIIe et XIXe siècles.

Sans rien connaître des phénomènes électriques, que pouvons-nous en dire ? Dans quelles circonstances les observons-nous ?

- par temps d’orage, on constate l’apparition d’éclairs dans le ciel. Ces éclairs sont d’ailleurs sources de lumière ;

- on observe le même phénomène d’éclairs « en miniature » (on parlera alors plutôt d’« étincelles ») en remuant de la laine ou quand, parfois, une décharge apparaît entre deux personnes juste avant qu’elles se touchent ;

- on constate de même qu’en frottant énergiquement une cuillère en plastique sur de la laine, la cuillère attire ensuite les petits objets, comme des grains de poivre (voir « L’électromagnétisme », par Jean Matricon, dans Graines de sciences 8).

Ces phénomènes n’apparaissent pas systématiquement et dépendent de multiples facteurs difficilement identifiables. Pour les comprendre, les scientifiques se sont attelés à les reproduire en concevant des expériences dans lesquelles ils changeaient un facteur et observaient la conséquence de ce changement.

Par exemple, dès le XVIIe siècle, Otto von Guericke fabrique une boule de soufre qu’il dispose sur un axe tournant. En appuyant un chiffon sur la boule mise en rotation rapide, il constate le même phénomène que celui que nous avons observé avec la cuillère en plastique frottée sur de la laine : le soufre attire les petits objets. Otto von Guericke va plus loin : il approche des objets métalliques de la boule et constate qu’une étincelle se produit quand l’objet en métal est suffisamment proche de la boule.

Cet exemple de « machine électrostatique » sera suivi par beaucoup d’autres aux XVIIIe et XIXe siècles et une étude intensive des conditions d’observation des phénomènes électriques sera menée. Le premier champ d’investigation concernera la charge électrique. Qu’est-ce que c’est ?

À l’échelle macroscopique, les individus se distinguent par leur taille, leur masse, la couleur de leurs cheveux, la forme de leur visage, etc. On pourrait ajouter à ces critères la charge électrique : si vous touchez une voiture et qu’une décharge apparaît, cela signifie que la voiture et vous-même étiez « chargés » différemment. Comment interpréter ce terme ? L’étincelle est apparue pour annuler une différence et on va parler de différence de « charge ».

La charge électrique est une propriété des objets à laquelle on ne pense pas car la plupart du temps, les objets qui nous entourent et nous-mêmes ne sommes pas différents en termes de charges électriques et aucun phénomène électrique ne se produit alors. Seule une action particulière comme le frottement permet éventuellement de les observer.

Il faudra plus d’un siècle d’expériences pour découvrir que la charge est une propriété qui existe essentiellement à une échelle inférieure à la taille d’un atome. Deux des trois particules qui constituent l’atome sont toujours chargées : l’électron et le proton. Il faut voir la charge comme une des propriétés (au même titre que la masse, etc.) qui distinguent l’électron du proton. Cette différence de charge fait que ces deux particules s’attirent et, du coup, restent « proches » l’une de l’autre et forment l’atome. Nous admettrons en revanche que deux électrons se repoussent entre eux, et il en est de même pour deux protons. On distingue deux types de charges : les charges « positives » (comme dans les protons) et les charges « négatives » (comme dans les électrons). Les charges positives se repoussent entre elles ; les charges négatives aussi. Une charge positive et une charge négative s’attirent en revanche entre elles. Tous les phénomènes électriques reposent donc sur cette simple propriété : le courant électrique est, par exemple, constitué d’électrons mis en mouvement dans la direction où existent des charges positives car, portant une charge négative, ils sont attirés par ces charges positives.

À l’échelle macroscopique, les objets possèdent autant de charges positives que de charges négatives. On dit qu’ils sont « neutres ». Il n’y a pas alors de phénomènes électriques. Les forces de répulsion ou d’attraction électriques se compensent entre elles et seule une action particulière comme le frottement détruit la neutralité.

Si l’on frotte une cuillère en plastique avec de la laine, que se passe-t-il ? Des électrons sont arrachés à la laine et se retrouvent sur la cuillère en plastique. La cuillère présente alors un excès de charges négatives par rapport aux charges positives. Elle va donc attirer les charges positives environnantes, par exemple celles présentes dans un grain de poivre. C’est pour cela que les grains de poivre s’attachent à la cuillère.

Revenons aux éclairs. On sait depuis l’expérience d’Otto von Guericke qu’une manière d’observer un éclair consiste à charger un objet et à approcher un métal suffisamment près de cet objet. Quelles expériences complémentaires pouvons-nous faire pour identifier les conditions nécessaires pour les observer ?

- changer la nature des objets : essayer le bois, différents métaux, etc. ;

- changer la quantité de charge en frottant plus ou moins les objets ;

- si l’on pense aux orages, on peut imaginer que certaines conditions atmosphériques sont plus favorables que d’autres à l’apparition d’éclairs. On pourrait donc tenter de changer la température de la pièce, son taux d’humidité, voire de se placer dans une atmosphère artificielle composée d’autres gaz que ceux de notre atmosphère.

On compare alors les résultats de chaque expérience, on en tire des conclusions et on élabore de nouvelles expériences pour vérifier les conclusions obtenues.

La lampe fluorescente est née de ces expériences. Antoine Becquerel fut le premier à en fabriquer une au milieu du XIXe siècle. Qu’est-ce qu’une lampe à fluorescence ? C’est une enceinte traversée par des éclairs et qui renferme un gaz particulier et un matériau dit « fluorescent ». L’éclair dans l’enceinte est la manifestation visible du passage d’un courant électrique. Par la suite, ce courant sera qualifié plus justement d’« arc électrique ».

Le gaz peut être du néon, de l’argon ou du sodium (les tubes néon du commerce sont des lampes à fluorescence). Les expérimentateurs remarquèrent que le néon émet, lorsqu’il est parcouru par un courant électrique, une lumière rouge. L’argon émet quant à lui une lumière bleu et vert, etc.

Quel est le rôle du matériau fluorescent ? Un matériau est dit « fluorescent » quand, éclairé par une lumière d’une certaine couleur (généralement dans le violet ou l’ultraviolet), il émet un rayonnement ayant une couleur différente. C’est par exemple le cas du phosphore. Le matériau fluorescent permet d’obtenir une couleur plus agréable pour l’éclairage. En pratique, les néons du commerce émettent une lumière blanche du fait de leur matériau fluorescent.

Quel est le principal avantage de cette lampe par rapport aux lampes à incandescence ? Le néon chauffe peu en comparaison. En effet, la production de lumière dans une lampe à fluorescence n’est pas due au phénomène d’incandescence, mais au passage d’un courant électrique dans une enceinte remplie de gaz, phénomène qui produit peu de chaleur.

Lumière et énergie

À la fin du XIXe siècle, les villes passent à l’éclairage électrique. Les lampes à incandescence et à fluorescence supplantent les lampes à combustion. Nous abordons maintenant la dernière partie de ce chapitre, qui s’attache à répondre à cette question : quel phénomène se produit-il au sein des atomes pour produire de la lumière ? En y répondant, nous pourrons comprendre le principe de fonctionnement des diodes électroluminescentes (DEL). Nous introduirons cette partie par une discussion sur la notion d’énergie en nous aidant de ce que nous savons sur la production d’énergie dans les centrales hydrauliques. Cette discussion nous permettra de comprendre qualitativement que l’émission de lumière est, avant toute chose, un processus d’échange d’énergie. En étudiant ce processus d’échange, nous aurons une idée qualitative de ce qui fait la spécificité des DEL par rapport aux autres lampes.

Partons d’une constatation essentielle. Quelle que soit la source de lumière, à combustion, à incandescence ou à fluorescence, la production de lumière nécessite que l’on fournisse de l’électricité ou de la chaleur. Plus précisément, nous pouvons affirmer que la production de lumière requiert un apport d’énergie. Mais comment se faire une idée plus intuitive de ce qu’on appelle l’« énergie » ?

On va s’intéresser pour cela à la production d’électricité dans une centrale hydraulique. Que sait-on sur son fonctionnement ?

- elle est composée de turbines qui tournent sous l’action de la poussée de l’eau qui tombe ;

- elle possède d’immenses aimants : ces turbines sont donc soumises à un champ magnétique.

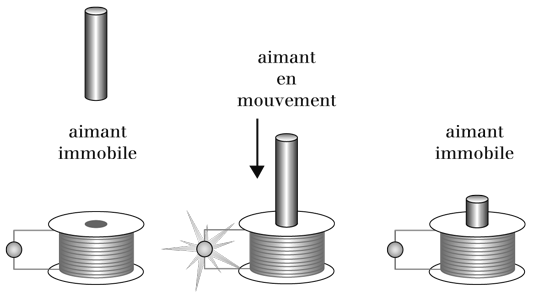

Parmi la frénésie d’expériences menées au XIXe siècle, Michael Faraday et James Clerk Maxwell découvrent le phénomène de l’induction : quand un fil métallique, formant une boucle fermée, est mis en mouvement en présence d’un aimant, un courant électrique apparaît dans le fil.

Illustration du phénomène d'induction : le courant électrique n'existe que lorsque l'aimant est en mouvement, ce qui permet d'allumer la lampe.

Les turbines de la centrale hydraulique jouent le rôle du fil. Elles sont mises en mouvement par la chute de l’eau et leur voisinage immédiat avec les aimants provoque l’apparition d’un courant électrique. Admettons ce phénomène sans l’expliquer, retenons simplement que pour produire de l’électricité dans une centrale hydraulique, il faut de l’eau qui tombe, et revenons à la notion d’énergie.

Imaginons un lac de montagne équipé d’un barrage électrique. Si le lac était vide et que nous devions le remplir seau après seau en partant du bas de la montagne, il faudrait fournir un travail gigantesque, qui nécessiterait la force de nombreux bras et beaucoup d’énergie. Pourquoi serait-ce difficile ? Parce que nous devrions vaincre la force de pesanteur pour transporter l’eau du bas vers le haut. Retenons donc ce premier point : il faut fournir de l’énergie à l’eau pour lui permettre de faire tourner les turbines et ainsi de produire de l’électricité.

Cette eau, une fois tombée, possède-t-elle la même énergie que quand elle était en haut ? Non, elle l’a perdue puisqu’elle ne peut plus faire tourner les turbines. Pour qu’elle en récupère, il faut qu’on lui en communique à nouveau, par exemple en la transportant en haut du barrage. Et alors, qui perd de l’énergie ? Les porteurs de seaux !

L’énergie est donc une grandeur qui passe des porteurs d’eau à l’eau puis à l’électricité. C’est le courant électrique qui possède finalement cette énergie.

En pratique, quel est le phénomène qui nous évite de remplir le lac nous-mêmes avec des seaux ? C’est l’évaporation, provoquée par les rayons du soleil, qui transforme l’eau liquide en vapeur d’eau, laquelle se retrouve sous forme condensée dans les nuages avant de se déverser sous forme de pluie ou de neige sur les montagnes. Mais cela coûte-t-il de l’énergie au soleil ? Oui ! Les rayons du soleil possèdent une certaine énergie qu’ils communiquent à l’eau, lui permettant de chauffer jusqu’à évaporation et ensuite de vaincre la force de pesanteur pour monter au-dessus des montagnes. Cette même énergie du rayonnement est à l’origine des brûlures dues aux coups de soleil ou encore de la photosynthèse, processus au cours duquel l’énergie lumineuse est utilisée par les plantes pour produire de la matière.

En conclusion, pour faire quelque chose, il faut communiquer de l’énergie. Pour produire de la lumière, il faut donc communiquer de l’énergie, laquelle est ensuite transmise au rayonnement lumineux émis.

Revenons à la lampe à fluorescence avec ces considérations en tête. Nous savons maintenant que le courant (ou encore l’« arc électrique ») traversant la lampe possède une certaine énergie. Celle-ci est en partie transmise aux atomes du gaz et ces derniers restituent tout ou partie de cette énergie à la lumière qu’ils émettent. Comment s’effectue le transfert d’énergie entre les électrons du courant électrique, les atomes de gaz (néon, argon, mercure) et la lumière émise ? Souvenons-nous de l’énergie de l’eau : l’eau possède une certaine énergie du fait qu’on s’est opposé à la force de pesanteur, laquelle force la maintenait à l’altitude la plus basse possible. Contre quelle force peut-on s’opposer pour communiquer de l’énergie à l’atome ? La force d’attraction entre les électrons et les protons des atomes du gaz.

Que se passe-t-il alors ? De même qu’on transportait l’eau à une altitude plus élevée, on éloigne dans l’atome les électrons des protons. Plus l’énergie communiquée à l’atome est grande et plus les électrons s’éloignent des protons. Dans les lampes à fluorescence, les collisions qui se produisent entre les atomes du gaz et les électrons de l’arc électrique permettent un transfert d’énergie entre ces électrons et les atomes du gaz (de même que lorsqu’on pousse un chariot, on lui communique une certaine énergie). Ces derniers reçoivent donc de l’énergie qui permet d’écarter temporairement les électrons des protons. Quand ceux-ci retournent à leur position initiale, ils libèrent de l’énergie qu’ils communiquent sous forme de rayonnement, comme l’eau libère son énergie en la communiquant à la turbine. Dans une lampe à fluorescence, l’énergie du rayonnement émis par le gaz est élevée : elle permet d’écarter à son tour les électrons des protons dans le matériau fluorescent. Dans ce matériau, une fraction de l’énergie gagnée par les électrons est perdue sous forme de chaleur. Le reste est réémis sous forme de rayonnement, dont l’énergie sera du coup moins forte que celle du rayonnement précédent. Le rayonnement finalement émis est un mélange des couleurs de l’arc-en-ciel et la couleur résultante est le blanc.

Quand les atomes émettent de la lumière…

| Nous en savons maintenant suffisamment pour aborder le dernier point et accéder à une description qualitative de la spécificité des DEL. À la fin du XIXe siècle, les expérimentateurs décomposent la lumière émise par les lampes en ses différentes couleurs à l’aide d’un élément dispersif : on parle de « spectroscopie ». C’est exactement ce qui se passe dans un arc-en-ciel : les différentes couleurs des rayons du soleil sont séparées grâce aux gouttelettes d’eau présentes dans l’atmosphère. Ces dernières jouent le rôle d’éléments dispersifs. Nous pouvons faire la même expérience à condition de disposer d’un réseau de diffraction : c’est une lame sur laquelle on a percé ou gravé de fentes très fines (environ 600 fentes par millimètre), régulièrement espacées et très proches les unes des autres (ci-dessous). Les CD utilisés pour écouter de la musique ont cette propriété et on peut effectivement observer en les regardant une décomposition de la lumière en ses différentes couleurs (ci-contre). |  |

En disposant d’une lampe, d’une lentille de verre convergente et d’un réseau, on peut observer la décomposition de la lumière émise par la lampe en chacune de ses couleurs. Réalisons l’expérience dans l’obscurité avec une lampe à vapeur de mercure ou, à défaut, avec une lampe basse consommation, qui est également une lampe à fluorescence contenant de la vapeur de mercure.

On constate sur la photo (ci-dessous, à gauche) que la lampe à vapeur de mercure, bien qu’émettant en apparence une couleur bleu-violet, émet plusieurs couleurs : du violet, du bleu, du vert et de l’orange. Contrairement aux couleurs de l’arc-en-ciel, chaque couleur émise par la lampe est nettement séparée des autres sur la feuille de papier. C’est pourquoi on parle de « spectre de raies ». Il y a un nombre limité de couleurs observables.

Dans un arc-en-ciel, on observe en revanche une infinité de couleurs, sans séparation entre elles (ci-dessous, à droite). On passe continûment du violet au bleu, puis au vert, etc., jusqu’au rouge. Si nous effectuions l’expérience avec une lampe à incandescence (à filament de tungstène), nous retrouverions cette infinité de couleurs. Dans ce dernier cas, on peut voir le spectre comme possédant une infinité de raies indiscernables les unes des autres. L’ensemble donne une impression de continuité des couleurs.

L’émission de couleurs bien discernables par la vapeur de mercure est une propriété intrinsèque des atomes de mercure. Pourquoi le mercure n’émet-il que certaines couleurs et quel est le lien entre la couleur et l’énergie émise ? On peut établir une correspondance avec l’observation de la bougie menée précédemment. Quand vous observez les différentes couleurs de la flamme d’une bougie (ci-contre), quelle couleur parmi le jaune, l’orange et le bleu vous paraît la plus chaude, c’est-à-dire la plus énergétique ? De la même manière, avez-vous déjà observé le changement de couleur d’un four à pain quand il est chauffé de plus en plus ? Il passe du noir au rouge puis au jaune et enfin au blanc. Le blanc n’est que la superposition de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Quand la température du four augmente, vert, bleu et violet s’ajoutent donc aux autres couleurs pour donner naissance au blanc. Il a donc fallu communiquer plus d’énergie au four pour qu’il émette ces trois dernières couleurs (on sait qu’elles apparaissent car on n’observerait pas, sans elles, du blanc). On comprend à partir de ces considérations que le violet est la couleur la plus énergétique du spectre visible. Viennent ensuite le bleu, puis le vert, puis le jaune, puis le rouge. Le bleu de la flamme est la partie la plus chaude.

Quand un atome de mercure émet du violet, cela veut donc dire qu’on a communiqué une énergie plus grande à l’atome que quand il émet de l’orange. Les électrons se sont davantage écartés des protons de l’atome dans le premier cas que dans le second.

Mais pourquoi le mercure n’émet-il que certaines couleurs et pas d’autres ? Si l’on reprend notre analogie avec l’énergie de l’eau, c’est tout à fait incompréhensible. L’eau peut tomber de n’importe quelle hauteur et donc libérer n’importe quelle valeur d’énergie. Pourquoi n’en est-il pas de même pour l’atome ?

Cette question était une énigme scientifique majeure au début du XXe siècle car les théories de la mécanique classique du xixe siècle sont en contradiction avec cette observation expérimentale. En 1913, le physicien Niels Bohr, propose somme toute d’admettre cette observation et de construire la physique décrivant le comportement des électrons dans les atomes à partir de là. Il affirme que les électrons de l’atome ne peuvent avoir que certaines valeurs d’énergie, qui sont spécifiques à chaque élément chimique. On dit que chaque atome est caractérisé par ses « niveaux d’énergie » : les électrons ne peuvent être que sur ces niveaux d’énergie. C’est une idée révolutionnaire et tout à fait contre-intuitive. Si l’eau avait la même propriété, elle ne pourrait être qu’à certaines altitudes (ou niveaux). La raie lumineuse émise lorsqu’un électron tombe d’un niveau d’énergie donné vers un niveau inférieur possède une énergie et donc une couleur bien précises. Cette énergie est tout simplement la différence entre les niveaux d’énergie initial et final de cet électron. On comprend dès lors que les atomes n’émettent que certaines couleurs. Les travaux de Bohr sont précurseurs de l’avènement de la mécanique quantique.

Et la DEL dans tout ça ?

Dans une DEL, on joue astucieusement avec les niveaux d’énergie des atomes. Le matériau constituant une DEL est complètement artificiel : ses atomes ont été choisis et arrangés les uns par rapport aux autres de telle sorte que l’on puisse contrôler la valeur des niveaux d’énergie du matériau. On contrôle ainsi la différence d’énergie entre ces niveaux et donc la couleur émise par la DEL. C’est pour cela que l’on rencontre dans le commerce des DEL rouges, bleues, vertes, etc.

L’avantage de la DEL et des lampes basse consommation par rapport aux lampes à incandescence réside dans leur rendement énergétique. Dans le cas des lampes à incandescence, une grande partie de l’énergie est perdue sous forme de chaleur. Dans le cas des DEL, ce phénomène est beaucoup moins marqué ; grâce au contrôle de l’arrangement des atomes, l’énergie du courant électrique qui traverse de telles lampes est très efficacement transférée aux atomes et ensuite au rayonnement lumineux et ne sert que faiblement à échauffer la structure. Un autre avantage est leur durée de vie, en moyenne dix fois plus longue que celle des lampes à incandescence.

Chapitre de Sabine Laurent, issu de Graines de Sciences 9, paru aux éditions Le Pommier en juillet 2008

Bibliographie

- Richard Feynman, Lumière et matière, éd. du Seuil, « Points Sciences», 1992.

- Alain Bouquet, Pourquoi n’y a-t-il pas d’étoiles vertes ?, Le Pommier, « Les Petites Pommes du savoir », 2003.