Cette séquence est extraite du document "Enseigner les sciences à l'école" et a été réalisée par le MJENR/DESCO et l'Académie des sciences/La main à la pâte .

Pour tout organisme vivant, se nourrir est un besoin fondamental. L'alimentation humaine, thème interdisciplinaire par excellence, revêt une dimension à la fois individuelle et collective. Parce que chaque enfant, chaque famille, chaque société entretient avec la nourriture un rapport particulier, comprendre ce que deviennent les aliments dans le corps donne l'occasion de construire un fonds scientifique commun, partagé par toutes les cultures et en relation avec l'éducation à la santé. La progression proposée ne prétend pas être un modèle. Elle suggère comment une investigation peut être conduite, lors de temps de recherche personnel, seul ou en groupe, alternant avec des moments de synthèse en classe entière.

Elle intègre des objectifs d'apprentissages transversaux : maîtrise des langages oral-écrit-images, recherche documentaire, argumentation, confrontation des savoirs élaborés par les enfants aux savoirs établis et publiés.

Plan de la séquence

|

Séance |

Durée |

Description |

|

1.Où vont l'eau et le pain ?

|

45' |

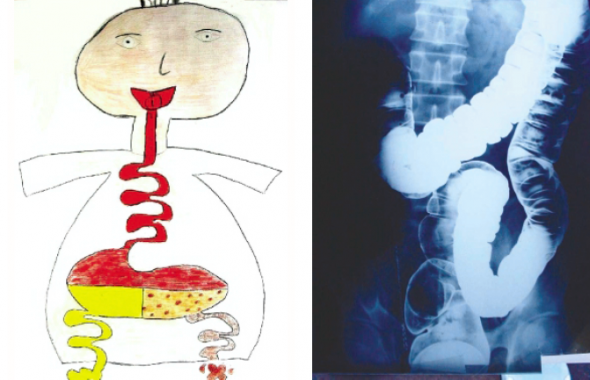

1. Pour leur collation, les enfants boivent un verre d'eau et mangent un morceau de pain. Une discussion s'engage sur le trajet employé par ces aliments dans le corps. Chaque enfant dessine ce trajet sur une silhouette. 2. L'analyse collective des productions et la confrontation des représentations donne naissance à une hypothèse qui sera testée au cours de la séance suivante. |

|

2.Que ressent-on quand on mange ?

|

45' |

1. Investigation sur son propre corps (recherche d'indices sensoriels sur le trajet des aliments.). 2. Investigation par l'imagerie scientifique : (phase optionnelle):projection de la vidéo : le trajet des aliments .Les enfants doivent tenter de rédiger un texte et un schéma dans la partie personnelle de leur carnet d'expériences. Les productions sont analysées en collectif et l'échange oral permet d'invalider l'hypothèse selon laquelle les liquides et les solides emprunteraient deux trajets différents. 3. Une recherche documentaire permet de révéler les noms précis des organes du tube digestif. 4. Activité de modélisation (facultative) |

|

3.Que se passe-t-il quand on avale ?

|

45' |

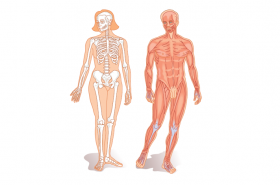

1. Les élèves repèrent les parties de la gorge qui bougent pendant la déglutition et lors d'une inspiration nasale bloquée brusquement. L'enseignant leur propose une coupe de la gorge à compléter avec des éléments mobiles et des attaches parisiennes (selon leurs hypothèses). 2. Suite du trajet des aliments : travail de recherches à partir d'images brutes des éléments de réponse à la question de « tuyauterie ». La vidéo pourra également apporter des éléments de réponse. 3. Comment les aliments avancent-ils de la bouche jusqu'au bout de l'intestin ?les enfants par manipulation, stimulent le principe du péristaltisme (contractions progressant en ondes le long de l'intestin). 4. Modélisation du tube digestif : à partir de radiographies, les enfants vont pouvoir évaluer la taille de l'estomac et la longueur de l'intestin et construire une maquette du tube digestif en utilisant un tuyau d'arrosage, une corde, des poches en plastique, des schémas, des étiquettes des différents organes du tube digestif 5. Distribution de schémas incomplets à reconstruire et à légender. |

|

4.Comment fonctionne l'appareil digestif ?

|

45' |

1. Observation de son propre corps par observation de quantité d'aliments entrant et de déchets sortant afin de prendre conscience qu'une bonne partie des aliments n'est pas rejetée par les selles et les urines. Les hypothèses sur le rôle des aliments, recueillies lors de la première séance, sont alors rappelées. 2. Observation sur un animal disséqué ou sur des photos de dissections qui mène au bilan (mots-clés notés au tableau et début d'essai de synthèse) |

|

5.Que deviennent les aliments dans le corps ?

|

45' |

Le questionnement est ici : où se fait le passage des aliments dans le corps ? Comment les aliments ingérés vont-ils être utilisés dans et par tout le corps ? Pour répondre, il faut effectuer une recherche des savoir établis sur le sujet afin de confronter les résultats collectés par la classe à ceux établis par les scientifiques (recherches en binômes en bibliothèque et sur internet). 2. Synthèse collective, à partir des recherches documentaires. Chaque élève note sur son carnet d'expériences ce qu'il a retenu ainsi que la mise au point collective |

|

6.Evaluation |

45' |

A partir d'une silhouette d'enfant, il est demandé à nouveau de dessiner le trajet des aliments dans le corps. |

être capable de rendre compte du trajet et des transformations des aliments dans le tube digestif et de leur passage dans le sang. • être capable d'exploiter des documents (radiographies, livres, multimédias)