"Je considère le cerveau comme le plus puissant organe du corps humain [...] les yeux, les oreilles, la langue, les mains et les jambes agissent sous le contrôle du cerveau [...] j'affirme que le cerveau est l'interprète de la conscience" (Hippocrate, 460-377 Av. JC).

Le système nerveux

Le système nerveux est un système de communication câblé propre aux animaux. Il est constitué de cellules nerveuses, les neurones, qui communiquent par l’intermédiaire de prolongements parfois très longs en échangeant des messages de nature électrique et chimique. Dans l’espèce humaine, on estime à 100 milliards le nombre de neurones qui le constituent.

Le système nerveux permet de capter des informations provenant du milieu extérieur mais aussi du milieu intérieur de l’organisme, de les transporter, de les traiter et de fournir les réponses physiologiques et comportementales adaptées.

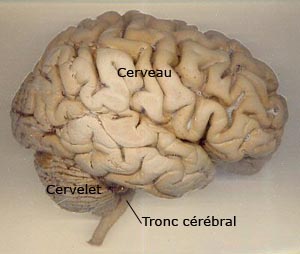

Chez l’homme, comme chez les autres vertébrés, le système nerveux central est constitué de l’encéphale, ensemble des centres nerveux enfermés dans la boîte crânienne (cerveau, cervelet et tronc cérébral) et de la moelle épinière, enfermée dans la colonne vertébrale.

Encéphale humain

L'encéphale humain correspond à l'ensemble des centres nerveux contenus dans la boîte crânienne. Il traite l'ensemble des informations sensorielles et motrices.

Tous les organes sont reliés au système nerveux central par des nerfs. Les nerfs sensitifs transportent vers le cerveau les messages sensoriels en provenance des organes des sens tandis que les nerfs moteurs transportent vers les muscles les messages moteurs élaborés par le cerveau.

Le cerveau traite en permanence l’immense quantité d’informations fournies par les récepteurs sensoriels et il est également le siège de la mémoire, du raisonnement logique, du calcul, des sensations, des émotions et du langage.

Les cinq sens chez l’homme

Les sens nous permettent de percevoir différentes caractéristiques physiques (rayonnement, vibrations sonores, etc.) et chimiques (molécules) du monde qui nous entoure. Les informations provenant du milieu extérieur sont captées par des récepteurs spécifiques situés dans les organes des sens où elles sont codées en messages nerveux. Ces derniers sont alors transmis par l’intermédiaire de nerfs sensitifs à des zones bien définies du cerveau qui analysent ces messages et élaborent une représentation mentale de l’environnement, ce que l’on appelle une « image mentale ». Il faut noter cependant que les différents organes des sens ne fonctionnent pas de façon isolée. Les régions du cerveau qui décodent les messages sensoriels sont toutes interconnectées et des informations issues des autres organes des sens sont utilisées par le cerveau pour interpréter en permanence les différents messages sensoriels.

Chez l’homme, on distingue classiquement cinq sens, la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher mais, en réalité nos sens sont plus nombreux. En effet, la position du corps dans l’espace, les accélérations, les mouvements des membres, des lésions internes et bien d’autres stimulations externes et internes sont détectées par le cerveau. En outre, toute stimulation excessive se traduit par une sensation douloureuse (correspondant à la sensibilité dite nociceptive) qui constitue un message d’alerte pour l’organisme.

La vue

Ce qui est détecté

L’œil humain est sensible au rayonnement électromagnétique que constitue la lumière. Nous voyons les objets quand ils émettent ou réfléchissent les radiations visibles de la lumière et que ces dernières atteignent la rétine, tissu photosensible qui tapisse le fond de l’œil. La lumière du jour qui vient du Soleil est constituée d’un ensemble de radiations caractérisées par leur longueur d’onde. Alors que le rayonnement solaire va de l’ultraviolet à l’infrarouge, seule une bande étroite formée des radiations de longueur d’onde comprise entre 380 nm (violet) et 700 nm (rouge) correspond à la lumière visible car les récepteurs visuels de l’homme ne détectent ni les longueurs d’onde inférieures à 380 nm (rayonnement ultraviolet) ni les longueurs d’onde supérieures à 700 nm (rayonnement infrarouge). Les longueurs d’onde constituant la lumière visible correspondent aux couleurs de l’arc en ciel.

Comment ça marche ?

L’œil est un organe complexe qui se développe chez l’embryon à partir du cerveau en formation. Il comporte notamment des dispositifs optiques permettant de guider la lumière vers les récepteurs sensoriels de la rétine et ses mouvements sont assurés par des muscles spécialisés. La rétine constitue un véritable centre nerveux qui réalise un premier traitement des informations visuelles. Les messages nerveux qui en résultent sont acheminés vers le cerveau par l’intermédiaire des deux nerfs optiques. Dans l’espèce humaine, 40 % des informations sensorielles proviennent de la vue.

La lumière issue d’un objet pénètre dans l’œil par la pupille, orifice de la face antérieure du globe oculaire muni d’un diaphragme, l’iris, dont le diamètre est réglé automatiquement par voie réflexe en fonction de l’intensité lumineuse reçue par l’œil (analogie avec le diaphragme d'un appareil photo).

|

|

| L'iris (la partie colorée de l'oeil) comporte des muscles qui règlent le diamètre de la pupille (l'orifice par lequel la lumière pénètre dans l'oeil) | |

| En lumière faible, le diamètre de la pupille s'agrandit. | En lumière forte, le diamètre de la pupille diminue. |

Le temps de réaction de ce réflexe fait que lorsque l’on passe d’une zone très éclairée à une zone sombre, on ne distingue plus l’environnement pendant quelques secondes, ce qui correspond au temps nécessaire pour que la pupille s’ouvre suffisamment et laisse ainsi pénétrer davantage de lumière dans l’œil. Inversement, quand on passe d’une zone de pénombre à une zone fortement éclairée, on est d’abord ébloui avant que la pupille diminue de diamètre et réduise ainsi la quantité de lumière qui pénètre dans l’œil. Outre ce système de réglage de la quantité de lumière, l’œil comporte une lentille convergente, le cristallin qui forme sur la rétine une image inversée des objets vus. Toutefois, les objets ne sont pas vus renversés car le cerveau reconstruit les images de telle sorte qu’elles sont vues dans le bon sens. La convergence du cristallin est variable et elle est réglée également par voie réflexe. Pour qu’un objet soit vu de façon nette, il faut que son image se forme exactement sur la rétine. Si l’image donnée par le cristallin se forme légèrement en avant de la rétine, comme dans la myopie, ou en arrière, comme dans l’hypermétropie et la presbytie, elle est floue. La fonction du cristallin est de faire converger exactement sur la rétine les rayons lumineux issus de l’objet de façon à former une image parfaitement nette. Des petits muscles insérés sur le pourtour du cristallin permettent de modifier sa convergence en agissant sur ses rayons de courbure. Ce mécanisme contrôlé par le système nerveux est nommé accommodation.

Sécurité

Une surexposition au rayonnement du Soleil peut entraîner des lésions irréversibles et la protection des yeux par des lunettes de soleil est donc indispensable, même pour les enfants. D’une part, les récepteurs rétiniens sont détruits par un excès de rayonnement ultraviolet, raison pour laquelle il ne faut jamais regarder le Soleil en face, d’autre part, le rayonnement ultraviolet a aussi un effet sur le cristallin qu’il tend à opacifier (cataracte). De plus, cet effet est cumulatif ce qui explique que la cataracte est plus fréquente chez les personne âgées.

L'ouïe

Ce qui est détecté

L’appareil auditif détecte les sons, c'est-à-dire les vibrations de l’air dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Ces vibrations proviennent des objets qui transmettent leurs propres vibrations à l’air comme, par exemple, celles d’une corde d’instrument de musique ou d’une peau de tambour ou encore celles des cordes vocales d’une personne en train de parler. Les vibrations se transmettent jusqu’à l’oreille interne qui les détecte.

Comment ça marche ?

Les vibrations sonores atteignent le pavillon de l’oreille, dont la forme de cornet acoustique amplifie certains sons, et le conduit auditif externe dont le fond est fermé par le tympan. Ce dernier est constitué d’une fine membrane qui vibre au rythme des vibrations sonores. Les vibrations du tympan sont transmises à l’oreille interne par l’intermédiaire d’une chaîne de trois osselets. Ces derniers mettent en mouvement un liquide contenu dans l’élément sensible de l’oreille interne, appelé cochlée. C’est dans la cochlée que se trouvent les cellules sensorielles sensibles aux vibrations sonores. Lorsqu’elles sont stimulées, elles émettent des messages nerveux acheminés vers le cerveau par le nerf auditif. Ces messages véhiculent les informations relatives à la fréquence et à l’intensité du son.

Sécurité

L’exposition prolongée au bruit est susceptible d’endommager le système auditif. Chez les enfants et les adolescents, le risque principal provient de la puissance acoustique des baladeurs. En effet, une puissance acoustique supérieure à 90 dB peut entraîner des lésions irréversibles. En France, la loi interdit aux baladeurs de dépasser une puissance acoustique de 100 dB et impose qu’ils portent la mention « À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur ».

Le goût

Ce qui est détecté

Le sens du goût permet de percevoir la saveur des substances dites sapides. Mais cette perception n’est possible que si les substances sont dissoutes dans la salive ou plus généralement dans l’eau, car les récepteurs du goût ne peuvent fonctionner qu’en milieu aqueux. Toutefois, les sensations offertes par les aliments ne dépendent pas uniquement de leur sapidité mais aussi de bien d’autres caractéristiques comme leur texture, leur température ou leurs arômes.

Comment ça marche ?

Les récepteurs du goût sont appelés bourgeons du goût. Il s’agit de terminaisons nerveuses regroupées dans des papilles gustatives situées à la surface de la langue. Les fibres nerveuses correspondantes se réunissent en une paire de nerfs gustatifs qui acheminent vers le cerveau les messages issus des bourgeons du goût.

On distingue classiquement quatre saveurs de base, amer, sucré, salé et acide, auxquelles on ajoute aujourd’hui la saveur du glutamate de sodium (umami). Chacune des saveurs de base correspond à des récepteurs spécifiques situés dans des zones déterminées de la langue. Une fois détectées, ces informations sont transmises au cerveau qui les interprète. Toutefois, la réalité de la perception gustative est nettement plus complexe que la simple combinaison de saveurs élémentaires. D’une part, il existe une large variabilité individuelle dans la perception des saveurs, ce qui explique que des substances perçues comme insipides par certaines personnes ont un goût désagréable pour d’autres. D’autre part, les sensations ressenties lors de la mastication des aliments sont loin de dépendre uniquement de leur saveur. Elles dépendent également de la texture des aliments (farineux, fondant, moelleux, croquant, etc.), de leur degré de dissolution dans la salive ou les boissons, de leur température (le froid diminue la sensibilité des récepteurs) et de la durée de la mastication. De plus, l’arôme des aliments détecté par l’odorat interfère considérablement avec leur goût. Ainsi, lors d’un rhume, affection qui diminue fortement les capacités olfactives, les aliments ont souvent un goût différent de celui auquel on est habitué, voire pas de goût. Enfin, la persistance des sensations gustatives interfère avec la perception du goût des aliments, ce qui explique la nécessité de rincer la bouche entre deux essais lors des protocoles destinés à goûter des aliments.

Il faut également noter que les sensations provoquées par les aliments ont une importante composante culturelle qui dépend notamment de l’éducation et des traditions, ce qui a pour conséquence que certains mets considérés comme très fins dans une culture donnée peuvent être rejetés comme immangeables dans une autre.

Sécurité

Le goût d’une substance ne suffit pas à en faire un indicateur fiable de sa toxicité potentielle. Si de nombreuses substances toxiques naturelles, comme la plupart des alcaloïdes des plantes, ont naturellement un goût très amer, ce n’est en rien une caractéristique universelle des substances toxiques. C’est pourquoi le goût ne doit pas être utilisé par les enfants comme un moyen d’explorer des matières inconnues sauf lorsque les produits à explorer ont été préparés spécialement à cet effet par l’enseignant.

L'odorat

Ce qui est détecté

Le système olfactif détecte la présence de certaines molécules en suspension dans l’air. Il s’agit de petites molécules qui doivent être suffisamment volatiles et en concentration suffisante pour atteindre les cavités nasales. Comme dans tous les organes des sens, c’est la stimulation de récepteurs spécifiques qui donne naissance à des messages nerveux décodés par le cerveau mais le système olfactif se singularise, par rapport aux autres systèmes sensoriels, par le très grand nombre de récepteurs différents qu’il présente.

Comment ça marche

Les récepteurs de l’odorat sont des cellules nerveuses situées dans la partie supérieure de la cavité nasale. Elles sont noyées dans un mucus et seules les molécules capables de se dissoudre dans ce mucus peuvent être détectées par l’odorat. Malgré la grande diversité de récepteurs qui sont sensibles à des molécules de structures chimiques très différentes, aucun d’entre eux ne semble être spécifique d’une molécule déterminée et donc d’une odeur particulière. En fait, la reconnaissance des odeurs semble mettre en jeu plusieurs mécanismes différents. Si certains récepteurs reconnaissent spécifiquement un petit nombre de molécules, la détection d’une odeur semble reposer, le plus souvent, sur la combinaison de plusieurs récepteurs différents. Les messages issus de la stimulation de cette combinaison de récepteurs sont d’abord intégrés au niveau d’un relais nerveux appelé bulbe olfactif puis transmis au cortex olfactif qui en « déduit » l’odeur correspondante. En outre, le système olfactif est fortement lié à la mémoire et aux émotions.

Sécurité

Il peut être dangereux de renifler une substance inconnue car certaines espèces chimiques volatiles comme l’ammoniac ou certains solvants sont susceptibles de détruire la muqueuse olfactive. De plus, certaines substances peuvent aussi avoir des effets à long terme. En conséquence, l’odorat ne doit pas être employé comme un moyen d’exploration d’une substance inconnue.

Le toucher

Ce qui est détecté

On qualifie de sens du toucher la capacité de notre organisme à détecter un contact avec la peau. Toutefois, la peau détecte bien d’autres informations que le simple contact et le tact constitue seulement l’une des modalités sensorielles que les neurobiologistes regroupent sous le nom de somesthésie, c'est-à-dire sensibilité générale du corps. Cette dernière recouvre non seulement le toucher, mais aussi la sensibilité à la pression, aux vibrations et aux flux thermiques. En effet, la peau comporte différents types de récepteurs et seuls ceux sensibles aux modalités du contact avec la peau sont responsables du toucher au sens strict. D’autres récepteurs interviennent aussi dans la sensibilité générale du corps, comme ceux présents dans les muscles, les articulations et les viscères, dont on ne s’occupera pas ici.

Comment ça marche

Il existe plusieurs types différents de récepteurs du tact. Certains sont des terminaisons nerveuses présentes à la base des poils, d’autres des récepteurs de pression situés soit superficiellement dans l’épiderme, soit profondément dans le derme, d’autres enfin des détecteurs de vibrations. Ainsi, les premiers vont être stimulés par les changements de position des poils, les seconds par les pressions exercées sur la peau et les troisièmes par les variations rapides de pression sur la peau. Lorsqu’ils sont stimulés, tous ces récepteurs émettent des messages nerveux propagés par des nerfs sensitifs vers le cerveau. C’est la combinaison des réponses des différents récepteurs qui permet au cerveau de distinguer, par exemple, une caresse d’un coup de griffe.

La densité des récepteurs varie considérablement selon les régions du corps. On ne s’étonnera pas, par exemple, que la peau du bout des doigts soit la région la plus dense en récepteurs du tact. La peau du visage, en particulier celle des lèvres, en est également très riche. Ces différences de densité se traduisent par des différences importantes de sensibilité entre les différentes régions du corps. Ainsi, la richesse du bout des doigts en récepteurs rend possible la lecture du Braille par les aveugles, c'est-à-dire l’identification avec les doigts de la place et du nombre de points saillants à la surface du papier dont les différentes combinaisons correspondent aux lettres de l’alphabet, aux chiffres, etc.

Il faut noter que les récepteurs de la peau s’adaptent rapidement aux stimulations chroniques. Ainsi, les sensations dues au contact des vêtements avec la peau disparaissent très rapidement.

Sécurité

La peau est un organe fragile sensible aux agressions de nombreuses substances chimiques comme les acides et les bases, aux agressions du rayonnement solaire ou du contact avec des objets trop chauds. Ainsi, les expositions prolongées au soleil sont susceptibles de provoquer, non seulement des coups de soleil, mais aussi des cancers. C’est pourquoi les enfants doivent apprendre à protéger leur peau (chapeau, vêtements) comme on l’a vu plus haut pour leurs yeux. Il ne faut cependant pas oublier que le rayonnement UV du Soleil est indispensable pour la biosynthèse par la peau de la vitamine D nécessaire à la formation du squelette.

Il faut aussi apprendre à se méfier des brûlures car un contact, même bref, avec un objet porté à haute température peut entraîner de graves lésions.

La locomotion

La locomotion est la fonction qui permet les déplacements. Chez les animaux possédant un squelette rigide, comme chez les vertébrés et donc chez l’homme, ce sont les mouvements des membres coordonnés par le système nerveux qui assurent la locomotion. Les membres sont constitués de segments rendus mobiles les uns par rapport aux autres par le jeu d'articulations. C'est la contraction des muscles fixés aux os par des tendons qui assure ces mouvements.

Le squelette

Fondamentalement, le squelette de tous les vertébrés est construit sur un même plan d’organisation, ce qui reflète leur origine évolutive commune. Celui-ci comporte un squelette axial, la colonne vertébrale, constituée d’un empilement de vertèbres, sur laquelle s’articule le crâne. Le squelette axial contient et protège le système nerveux central, moelle épinière et encéphale. Deux groupes d'os, appelés ceintures, assurent la liaison des os des membres supérieurs (bras) et inférieurs (jambes) avec le squelette axial. Le squelette de l’homme possède environ 200 os. L’os est un tissu vivant qui grandit pendant la croissance et se renouvelle pendant toute la vie.

Les muscles

Les muscles sont des organes moteurs. Le corps humain en comporte près de 700 différents. Lors des mouvements, ils actionnent par leurs contractions les segments du squelette auxquels ils sont reliés par des tendons. Lorsqu’ils se contractent, les muscles se raccourcissent et, lors du relâchement, ils retrouvent leur longueur initiale car ils sont élastiques. La contraction de ces muscles, appelés muscles squelettiques, est volontaire. Elle est déclenchée par des impulsions nerveuses, issues du cerveau et relayées dans la moelle épinière, qui atteignent les muscles par des nerfs moteurs. La contraction musculaire consomme de l’énergie dont une grande partie est perdue sous forme de chaleur libérée lors de la contraction. Les muscles sont approvisionnés par des vaisseaux sanguins en nutriments et en oxygène nécessaires à la production de l’énergie chimique consommée par leur contraction.

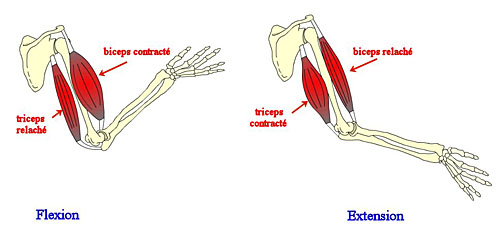

Les mouvements

Les mouvements élémentaires que les muscles rendent possibles entre les segments du squelette reliés par des articulations mobiles sont des mouvements de flexion et d’extension. Lorsque deux segments se rapprochent, on parle de flexion, lorsque deux segments s’éloignent, on parle d’extension. Par exemple, dans l’espèce humaine, la flexion de l’avant bras sur le bras résulte de la contraction du biceps dont un tendon est fixé sur l’os du bras et les autres sur ceux de l’avant bras. Comme les os du bras sont reliés à ceux de l’avant-bras par une articulation mobile au niveau du coude, la contraction du biceps entraîne la flexion de l’avant-bras vers le bras. Ce muscle est donc qualifié de fléchisseur.

Toute articulation mobile est animée par des muscles antagonistes, c'est-à-dire qui permettent des mouvements opposés. Ainsi, le muscle antagoniste du biceps est le triceps. Ses extrémités sont aussi reliées par des tendons aux os du bras et de l’avant-bras mais sur la face opposée à celle où les tendons du biceps s’insèrent. De ce fait, le mouvement de flexion n’est possible que si le triceps est relâché. Au contraire, quand le triceps se contracte, l’avant bras pivote en s’écartant du bras et le membre se met en extension. On dit que le triceps est un muscle extenseur.

La contraction des muscles antagonistes produit des mouvements opposés sur les mêmes segments du squelette

C’est la combinaison de ces mouvements élémentaires des articulations qui rend possibles les mouvements complexes comme ceux impliqués dans la locomotion. L’homme est caractérisé par la bipédie, c'est-à-dire la capacité à se tenir dressé et à se déplacer sur ses membres postérieurs, les jambes. Ainsi, la marche dans l’espèce humaine combine une série de mouvements concernant successivement les articulations de la cheville, du genou et de la hanche sans compter ceux des membres supérieurs qui interviennent dans l’équilibre au cours de la marche. Si on décompose les mouvements des jambes lors de la marche, on observe successivement les mouvements élémentaires suivants (les articulations concernées sont indiquées entre parenthèses) : extension du pied droit par rapport à la jambe (cheville) ; flexion de la jambe droite par rapport à la cuisse (genou) ; flexion de la cuisse droite par rapport au tronc (hanche) ; extension de la jambe droite par rapport à la cuisse (genou) ; extension du pied gauche par rapport à la jambe (cheville) ; flexion de la jambe gauche par rapport à la cuisse (genou) ; flexion de la cuisse gauche par rapport au tronc (hanche) ; extension de la jambe gauche par rapport à la cuisse (genou) et ainsi de suite. C’est la combinaison de ces mouvements élémentaires qui rend possible la marche et la course.