Document pour la formation des enseignants

Contexte

Thème : Formation d’enseignants du premier degré à la démarche d’investigation à partir d’une activité de cycle 2 ou 3 à dominante technologique : « Construire un véhicule qui roule le plus loin possible en utilisant du matériel imposé. »

Public : 20 enseignants du primaire

Durée : 6 heures

Préparation de la salle

> Installation du matériel (le matériel est posé sur une table et visible par tous) :

Pics à brochette, bûchettes de bois

Bouchons de liège et bouchons de plastique

Pailles

Boîtes de pellicule photographique

Ballons de baudruche

Petites bouteilles en plastique vides

Colle, ruban adhésif, cutter, paires de ciseaux

> Organisation spatiale des tables : îlots prêts à accueillir 4 ou 5 personnes.

Déroulement

(Les stagiaires sont répartis en groupe de 4/5 personnes).

1er étape : La mise en situation (30 minutes)

Le formateur précise les objectifs de la session de formation. À ce stade, les enseignants ne touchent pas au matériel disponible car cela pourrait avoir comme effet de réduire l’utilité de la réflexion écrite et orale. Ils peuvent toutefois venir le regarder. Il peut s’appuyer pour cela sur le document présenté en annexe 1. En principe il s’agit, pour les stagiaires, d’analyser en particulier :

- Le rôle de l’élève à chaque étape de l’activité

- Le rôle et la place de l’enseignement à chaque étape de l’activité

- Les connaissances et les compétences acquises

- Les difficultés rencontrées (techniques, scientifiques, pédagogiques)

- Les solutions proposées

| La tâche demandée aux stagiaires est donc complexe : il leur est demandé d’analyser leur démarche, à la fois en tant qu’élèves, mais également en tant qu’enseignants. |

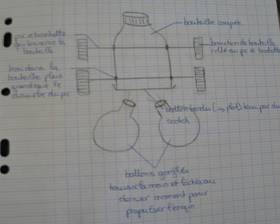

2e étape : Le plan de construction (1 h 30)

Chaque groupe dessine et décrit un projet de véhicule sans toucher au matériel présenté. Les stagiaires formulent des solutions techniques avec justification, des prévisions argumentées ou des hypothèses relatives :

- Au mode de propulsion (exemple de prévision : l’expulsion de l’air du ballon provoque la mise en mouvement du véhicule)

- À la rotation des roues (exemple de stratégie technique : le pic à brochette constitue l’axe des roues qui fera tourner les roues avec lui)

- Aux frottements (exemple d’explication : les frottements empêchent le mouvement)

- À la masse du véhicule (exemple d’hypothèse : plus la masse du véhicule est faible, plus le véhicule avance loin)

- Au débit de la sortie d’air (exemple de prévision : plus l’air sort lentement et plus le véhicule avance loin).

Le projet de chaque groupe doit recueillir l’assentiment de l’ensemble des membres du groupe. Il est ensuite « validé » par le formateur. En fait, le formateur valide uniquement la faisabilité de la construction, et pas le fait que le véhicule fonctionne ou non. Les solutions techniques et leurs justifications, les hypothèses sont discutées en grand groupe.

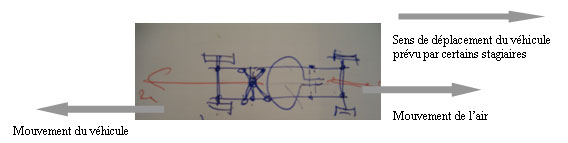

| Le principe de conservation de la quantité de mouvement sous-tendu par l’activité n’est en général pas évoqué par les stagiaires pour expliquer la mise en mouvement du véhicule par expulsion d’air. La plupart d’entre eux pensent que si le véhicule avance « c’est parce que l’air qui sort du ballon appuie sur l’air extérieur, et que par réaction, l’air extérieur exerce une force sur le véhicule ce qui le fait avancer ». En fait, la sortie (ou la perte) d’une certaine quantité d’air par l’orifice du ballon engendre le mouvement du véhicule dans le sens opposé à celui de la sortie de l’air. C’est un phénomène identique qui explique qu’un ballon de baudruche rempli d’air, tenu par l’extrémité ouverte, puis lâché s’envole dans le sens opposé au sens d’expulsion de l’air : la force exercée par le ballon sur l’air pendant l’expulsion d’air = la force exercée par l’air sur le ballon (= principe de l’action et de la réaction). La présence d’air à l’extérieur n’est en rien indispensable. Attention toutefois, ce principe n’est pas au programme de l’école primaire. |

Principe de l’action / réaction à l’intérieur d’un ballon

|

Phase de prévisions relatives au mouvement du véhicule

À ce stade, le formateur passe de groupe en groupe et peut poser un certain nombre de questions qui seront discutées ensuite en grand groupe lors de la phase de bilan (voir ci-dessous) :

|

3e étape : La construction du véhicule (1h30)

Dans un premier temps, les stagiaires construisent leur véhicule tel qu’il figure sur le plan de construction présenté au formateur. Après un premier essai, ils modifient leur prototype afin d’en améliorer les performances. Certains constatent que :

- Le véhicule avance dans le sens opposé au sens qu’ils avaient initialement prévu

- Les roues ne tournent pas

- Le mode de propulsion ne fonctionne pas

À ce stade, les stagiaires sont complètement absorbés par l’activité de construction et ne pensent pas en général à porter un regard réflexif sur leur démarche et sur leur activité (tant conceptuelle que sociale).

Une attention particulière sera portée aux traces écrites : si le véhicule évolue, il faut que la trace écrite témoigne de cette évolution.

4e étape : Les différents groupes présentent leur véhicule (30 min)

Cette présentation peut se faire sous la forme d’une course. Chaque groupe présente son véhicule, justifie ses choix techniques, explicite les modifications survenues au cours des essais, et se prépare à la course qui va voir « s’affronter » tous les véhicules.

5e étape : Bilan (1 h)

Il s’agit :

- d’analyser les véhicules mis au point, la pertinence des choix préalables, les modifications et les connaissances scientifiques sous-jacentes.

- d’analyser les processus sociaux mis en jeu au cours de l’élaboration du véhicule : débats contradictoires, co-construction…

L’analyse des véhicules porte sur les aspects scientifiques et techniques suivants :

|

Place du ballon |

Certains placent le ballon à l’intérieur de la bouteille et constatent qu’il est impossible de le gonfler. Les stagiaires découvrent ainsi que la bouteille est pleine d’air, et que celui-ci occupe tout l’espace disponible. |

|

Mode de propulsion |

Tous se posent la question de la force qui sera à l’origine de la vitesse : |

|

Mouvement des roues |

Certains collent les roues directement sur la carcasse du véhicule et s’aperçoivent que pour obtenir un mouvement de rotation des roues, il est nécessaire de fabriquer un axe et un essieu (pic à brochette placé à l’intérieur d’une paille). |

|

Frottements |

Certains cherchent à limiter les frottements entre les roues et le sol et n’imaginent pas que ceux-ci puissent favoriser le mouvement. |

|

Masse |

Le véhicule doit-il être léger ou lourd ? |

|

Trajectoire |

Comment faire en sorte que le véhicule avance « tout droit » ? |

L’analyse des processus sociaux mis en jeu pendant l’activité a pour but de permettre aux stagiaires de cerner les rôles respectifs de l’enseignant et des élèves, l’intérêt du débat contradictoire et de la co-construction. Cette étape conduit à l’élaboration d’une fiche de préparation (voir ci-dessous). À cette fin, les stagiaires peuvent répondre aux questions suivantes :

- Y a-t-il eu débat ? Quand ? Pourquoi ?

- Comment êtes-vous parvenu à un consensus (argument d’autorité, discussion collective…)

- Quels peuvent être la place et le rôle de l’enseignant dans la gestion du travail en groupe ? Pendant les phases de discussion collective ?

- Quelles sont les places respectives de l’oral, de l’écrit ?

6e étape : Élaboration d’une fiche de préparation d’une séance de classe (1 h)

Il est demandé à chaque stagiaire (et non à chaque groupe de stagiaires) d’élaborer une fiche de préparation d’une séance de classe de son choix. Pour ce faire chaque stagiaire peut s’aider des documents fournis dans l’annexe 2

(À CONFIRMER AVEC L’AUTEUR)

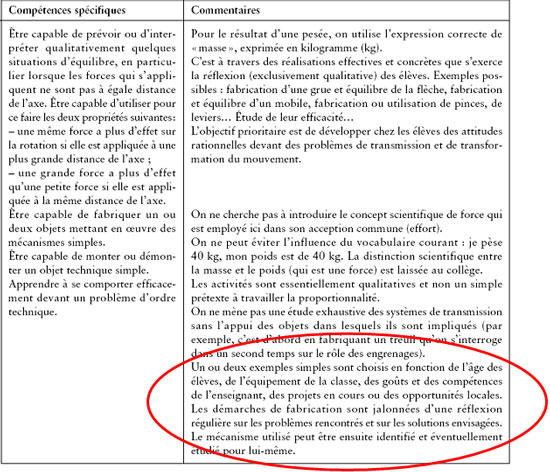

L’extrait du Document d’accompagnement cycle 3 (voir ci-dessous) rappelle les objectifs d’une activité de fabrication. On pourra également se référer aux objectifs d’une démarche d’investigation (voir ci-après).

ANNEXE 1

Construire un véhicule qui roule le plus loin possible

En utilisant du matériel imposé.

Description et justification du choix des objets et des matériaux

Vous allez établir un plan de construction du véhicule (support papier-crayon) en précisant et en justifiant pour chaque organe :

- La technique utilisée

- Les matériaux utilisés

|

Partie du véhicule |

Technique utilisée /justification |

Matériau utilisé / justification |

Mise en valeur des savoirs scientifiques en jeu (avec l’aide du formateur)

Précisez, pour chaque partie du véhicule, les savoirs physiques et techniques en jeu ainsi que les principes scientifiques sur lesquels reposent le fonctionnement du véhicule. Chaque principe pourra être rapproché des conceptions initiales et des difficultés qu’il sous-tend (les vôtres et celles, supposées, des élèves).

Mise en valeur des enjeux liés à la co-construction du projet

L’élaboration du projet se fait au sein d’un groupe de 4/5 personnes. Pour chaque phase de discussion (à expliciter), vous détaillerez le contenu des échanges, les enjeux et surtout les arguments utilisés. En cas de désaccord, précisez les positions antagonistes. En cas de consensus, explicitez la façon dont vous êtes parvenus à ce consensus.

|

Phase de discussion |

Accord |

Désaccord |

ANNEXE 2

Extrait du Document d’application des programmes de sciences du cycle 3, Sceren, 2002